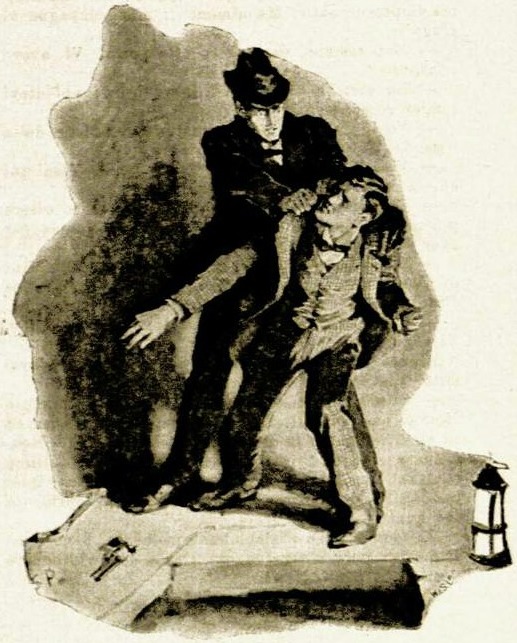

——市販の文庫本と独自翻訳の比較から——

文庫本訳(引用)

『・・・やがて音もなく裂け目が広がって、手が1本現れた。白い、まるで女のような手だったが、それが光の放射する狭いエリアの中心であたりをまさぐった』

この訳は非常に淡々としています。

ワトスン視線の客観的な叙述を忠実に再現しており、読み手に「冷静な記録者」としてのワトスン像を感じさせます。

ただし、そのぶん映像としての迫力や不気味さはやや抑えめに見えます。

自作訳(江戸川乱歩風の工夫)

そして突然、何の音もなく床に裂け目が走り、そこから女のように白い一本の手がにゅっと現れた。

その手は、光の中で床の真ん中あたりを、ゴソゴソと探るように這い回った。

ここでは、原文の「ワトスン視線の客観性」を残しつつ、江戸川乱歩的な怪奇小説の表現を参考にしてみました。

「にゅっと」「ゴソゴソ」「這い回る」といった擬態語・動作描写を入れることで、不気味さと臨場感を強めています。

余談:江戸川乱歩と児童向け怪奇小説

戦時中、日本では探偵小説が「不健全」とされて発表の場を失い、江戸川乱歩も本格推理を書くことが難しくなりました。

その際に乱歩が転じたのが、児童向けの冒険怪奇小説です。代表的なのが『怪人二十面相』に始まる 「少年探偵団」シリーズ で、子ども読者にも分かる言葉と冒険性に怪奇要素をアレンジしました。

こうした乱歩の姿勢は、今回の私の試み——「ワトスン視線の客観性を保ちつつ、子どもや点字読者にもイメージしやすい言葉で不気味さを描く」——ともどこか響き合うように思います。

配慮した点:点字読者や子どもにも伝わる表現

ホームズ作品の翻訳では、点字で読む読者や小学生でもイメージしやすいように、できるだけ音感や感覚的に分かりやすい言葉を選ぶようにしています。

抽象的・難解な語よりも、動作や感覚を直接表す「和語」やわかりやすい「漢語」を使うことで、視覚に頼らなくても場面の緊張感が伝わるように工夫しました。

まとめ

このシーンは「赤毛連盟」の中でも最も映像的で、不気味な緊張感を演出する場面です。

- 文庫本訳:冷静で客観的

- 自作訳:乱歩的に不気味で臨場感重視

- ホームズ翻訳においては「誰にでも伝わる言葉」を特に重視

翻訳ポリシーについて

ホームズ作品では、点字や児童読者への配慮を第一に置き、音感豊かでイメージしやすい日本語を意識して訳しています。

一方で、アガサ・クリスティのポワロやS.S.ヴァン・ダインのフィロ・ヴァンスなどは、読者層を大人に想定し、より知的で洗練された訳調を優先します。