Xバー理論(X-bar theory) は、チョムスキーの理論体系「生成文法」の中で、1970年代に発展した 統語構造の普遍的な型を説明する理論 です。

この理論によって、異なる言語を「同じ構造の変形(word order)」として説明できるとしました。

🔹 基本的な考え方

- 言語ごとに語順は違っても、句(phrase)の内部構造には普遍的なルールがある。

- その普遍ルールを「Xバー理論」で定式化した。

- 「X」とは任意の品詞(N=名詞、V=動詞、A=形容詞など)を指す。

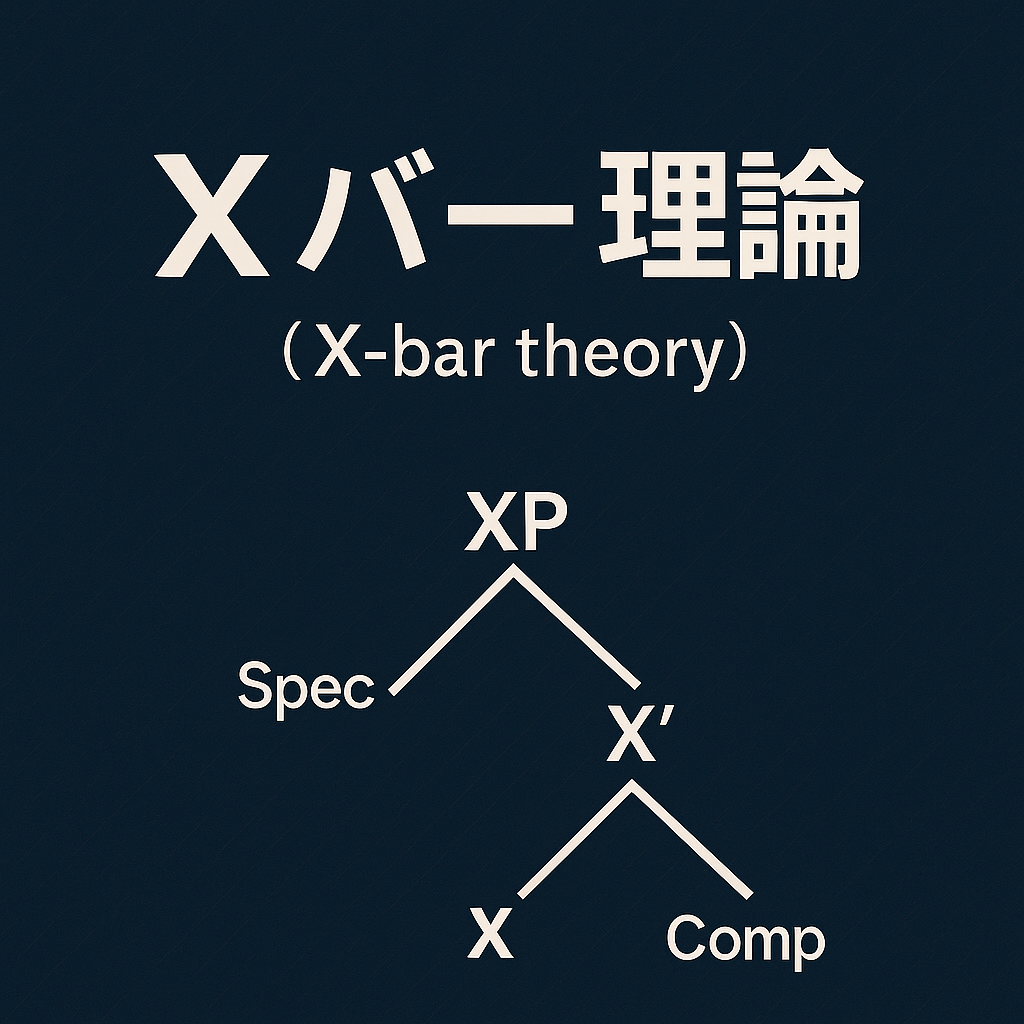

Xバー構造

「句」の内部構造

Xバー構造は、「句」は3層でできている、と考えます。

- X⁰(ヘッド / Head)

- 句の中心となる語。

- 例:動詞句なら「食べる」、名詞句なら「本」

- X’(中間層 / intermediate projection)

- 補語(complement)を伴う層。

- 例:「本を読む」の「読む」に対する「本を」

- XP(句全体 / maximal projection)

- 句の最大単位。修飾語や指定部(specifier)を含む。

- 例:「太郎が本を読む」の「太郎が〜」の部分がspecifier

図式

句全体(XP)は、一般的にこのような、3層のXバー構造になっています。

XP

/ \

Spec X'

/ \

X⁰ Comp

動詞や名詞(主要部)などを最小単位として句全体は次のように成立します、

- 句全体(XP)

- X’ + Spec で全体の句が仕上がります。

- Spec(specifier / 指定部):主語や限定詞など、句の左側に来る要素

- X’ + Spec で全体の句が仕上がります。

- 最小の句(X’)

- Head(X⁰)+Comp で成立します。

- Head(X⁰):主要部(動詞・名詞など)

- Comp(Complement / 補語):主要部に必須で従属する要素(目的語など)

- Head(X⁰)+Comp で成立します。

具体例

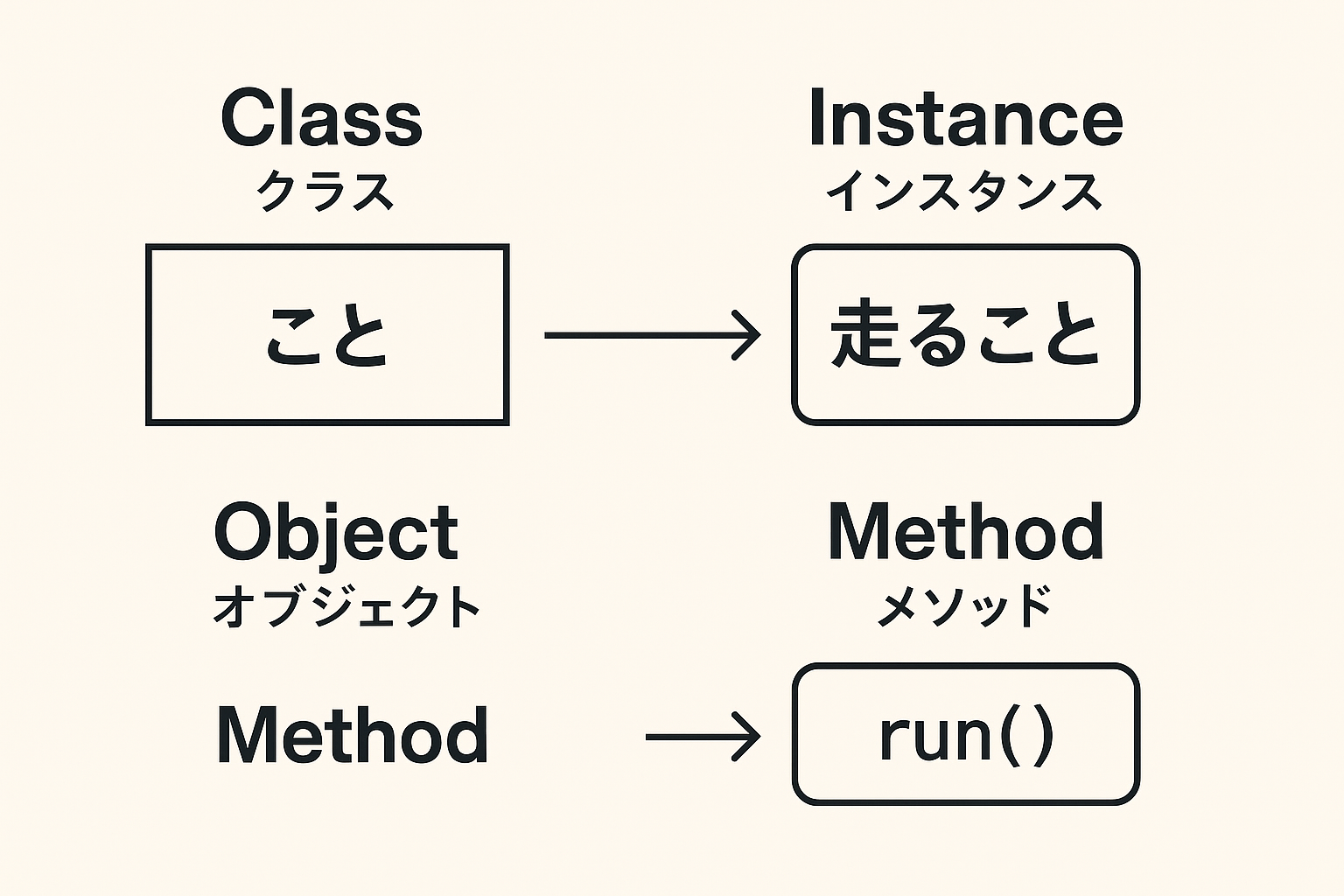

XPの種類

XPは「句の型」を表す総称です。

- 任意の句(phrase)全般を指す抽象記号。

- 「X」の部分に「品詞」が入り、具体的な「インスタンス」となります。

インスタンスによって、節の中の句の役割が把握できます。

事例

「太郎が本を読む」

- 動詞句 VP の場合

- Head(V⁰)=「読む」

- Complement=「本を」

- Spec=「太郎が」

図にすると:

VP

/ \

NP V'

(太郎が) / \

V⁰ NP

(読む) (本を)

意義

- これにより、英語・日本語・フランス語など異なる言語を

「同じ構造の変形(word order)」として説明できる。 - 例:

- 英語: 「She [eats apples]」

- VP=NP(She)+ V’

- V’=V⁰ (eats)+ NP(apples)

- 日本語: 「彼女が [リンゴを|食べる]」

- VP=NP(彼女が)+ V’

- V’=NP(リンゴを)+ V⁰ (食べる)

- → 主要部(head / V⁰)の、位置が違うだけで、Xバー理論的には同じ構造になっています。

- 英語: 「She [eats apples]」

まとめ

- Xバー理論は、句は必ず「ヘッド(X⁰)+補語+指定部」という共通構造を持つ、という仮説。

- 言語の差は「語順の違い(ヘッドが前か後か)」にすぎない、と整理できる。

- これが、後の ミニマリスト・プログラム(1990年代以降の生成文法)へとつながっていきます。