謎の男が自殺したドイツの都市『ブレーメン』

メグレ警部シリーズの『サン=フォリアン教会の首吊り男』の舞台は、第1次大戦後の北ドイツの『ブレーメン』である。

敗戦国ドイツはインフレによって国民は困窮し、労働者は国境を超えて賃金の高いオランダに仕事に出かける風景が描写される。

しかし、謎の男が自殺したドイツの都市『ブレーメン』はこのように描かれている。

La morgue était moderne, comme la plus grande partie de la ville et comme tous les édifices publics.

「死体|安置所は、|町の|大部分や、|ほかの|公共|建築物と|同じように、|近代的な|造りだった」

戦火を免れた都市

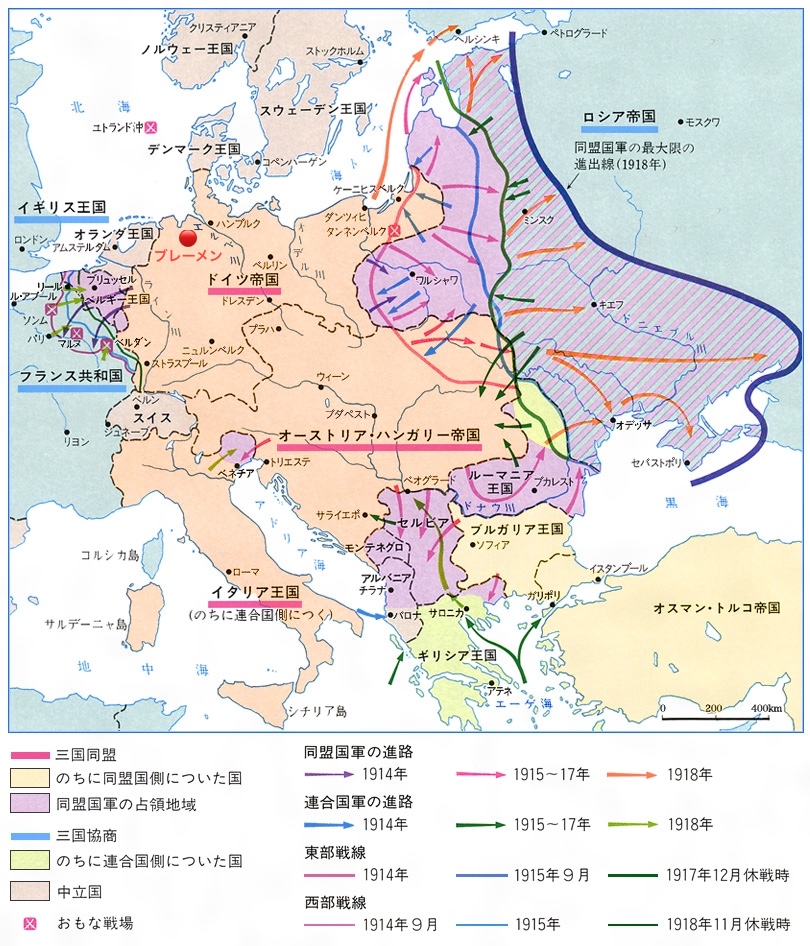

第一次世界大戦(1914–1918)において、ブレーメンは戦火をほとんど受けなかった。

- 西部ではフランス戦線が主戦場となり、戦闘がドイツ本土に及ばなかった。

ドイツ軍の主力はベルギー・フランス方面で戦い、国内西部の都市は戦場から遠かった。 - 東部ではロシア軍が東プロイセンで止まり、ブレーメンまで到達しなかった。

タンネンベルクの戦い以後、ロシア軍は押し返され、北ドイツ一帯は戦線外にとどまった。

この二つの地理的要因によって、ブレーメンは戦時中も物理的な破壊を免れた。

爆撃もなければ市街戦もない。

市民が直面したのは、海上封鎖による物資不足やインフレといった経済的打撃であった。

戦後の都市再整備と近代化

第一次大戦の終結後、ドイツはヴァイマル共和国(1919–1933)の時代に入る。

政治的には混乱の時期だったが、ブレーメンは「自由ハンザ都市(Freie Hansestadt Bremen)」として自治を保ち、国家の統制を比較的受けずに都市計画を進めることができた。

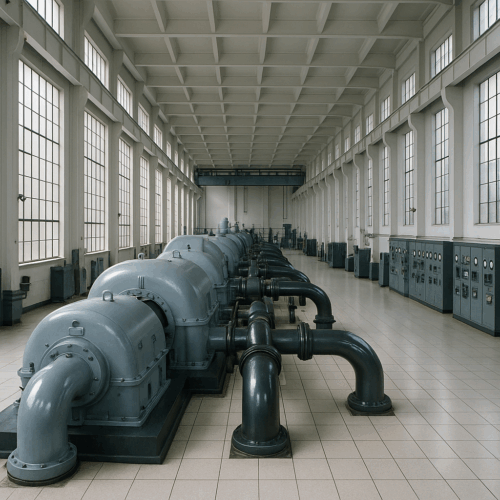

このときブレーメンで進んだのは、「破壊からの再建」ではなく、産業都市としての合理的な再構築である。

- 港湾地区(ブレーマーハーフェン)の拡張と鉄道連結

- 公共建築の改築(庁舎・学校・病院・死体安置所など)

- 下水道・電力・路面電車などインフラの刷新

- バウハウス的な機能主義建築の導入

このような整備が進んだのは、戦禍で街が荒廃していなかったからこそ可能だった。

既存の街路・港湾・行政施設をそのまま基盤としながら、時代の技術に合わせて都市を「再設計」できたのである。

「近代的な都市」としてのブレーメン

1930年前後のブレーメンは、清潔で秩序立った近代港湾都市としてヨーロッパでも高い評価を得ていた。

鉄筋コンクリート造、直線的な窓列、衛生的な施設群――

それらは、装飾を排したヴァイマル期の合理主義建築の象徴でもあった。

上記の、シムノンの小説『サン=フォリアン教会の首吊り男』に登場する一文は、まさにこの時代のブレーメンを反映している。

彼が描く「近代的な死体安置所」は、単なる背景ではなく、冷たい合理性の中に潜む人間の不条理を際立たせる舞台装置である。

第二次世界大戦での破壊と再生

皮肉なことに、ブレーメンが本格的に破壊されるのは、二十年後の第二次世界大戦末期(1944–45年)である。

連合軍の爆撃によって港湾・造船所・市街地の大半が焼失し、戦後のブレーメンは初めて「廃墟からの再建都市」となった。

その再建は、戦前の機能主義的都市計画の延長として進められ、1950年代には再び北ドイツの経済拠点として蘇ることになる。

ポイント

ブレーメンが「近代的な都市」となり得たのは、

戦争で破壊されなかった地理的幸運と、合理主義的な都市政策を自由に展開できた自治都市の性格によるものだった。

それゆえ1930年のメグレが訪れたブレーメンは、戦争の影を免れた静かな近代都市――

その整然とした外観の下に、『サン=フォリアン教会の首吊り男』では、人間の孤独と罪の記憶が潜む舞台として描かれている。