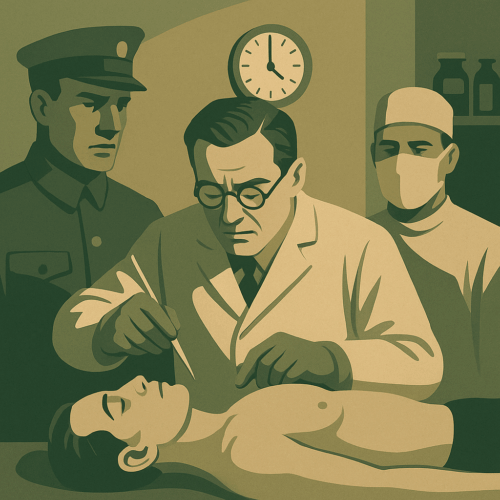

パリの「ラ・モルグ」

19世紀末から1930年代にかけてのフランスでは、検死(autopsie judiciaire) はすでに制度化された司法手続きの一部でした。

とりわけパリには、セーヌ河岸(現在のサン・ルイ島付近)に「ラ・モルグ(La Morgue)」と呼ばれる有名な検死所があり、

ここがフランスの法医学と犯罪捜査の中心的施設となっていました。

「ラ・モルグ」では、

- 身元不明者の遺体の保管・展示、

- 医師による死因の特定、

- 検察官立会いのもとでの正式な検視、

が行われ、パリ警部庁(Quai des Orfèvres)の司法警察部と密接に連携していました。

当時の市民にとってもモルグは「死と司法の象徴」であり、

一般人が身元確認のために遺体を見に来ることも珍しくありませんでした。

こうした社会背景が、シムノンの『メグレ警部』シリーズにもリアリティを与えています。

地方都市では「病院=検死所」

一方、パリを離れた地方都市では事情が異なります。

1930年当時、独立した「モルグ」を備えていたのは大都市に限られ、

地方では市立病院(hôpital communal)が検死所の役割を兼ねていました。

地方警察または憲兵が遺体を発見すると、

まず地元医師(médecin communal)が死亡確認と一次検死を行い、

その報告を検事局(parquet)や司法警察部に送付します。

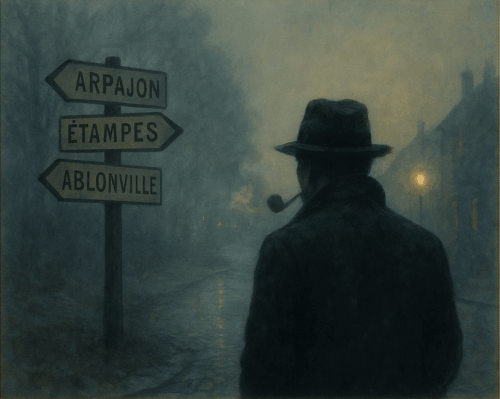

したがって、メグレが事件報告で

‘Goldberg’s body?’ 『ゴールドバーグの死体は?』

“At the hospital in Arpajon.”『アルパジョンの病院です』と聞くのは自然なことです。

それは「病院で検死が行われた=モルグとしての機能を果たした」という意味を含んでいるのです。

司法警察と検視官の分担

1930年代のフランスでは、

死体の扱いは以下のような分担で行われていました。

| 機関 | 役割 |

|---|---|

| 地元警察・憲兵(gendarmerie) | 第一発見・現場保存・司法警察への報告 |

| 市医師(médecin communal) | 死亡確認・一次検死 |

| 病院または市立モルグ(hôpital / morgue municipale) | 遺体保管・正式検死 |

| 司法警察部(Police Judiciaire) | 捜査・証拠収集・尋問 |

| 検事局(parquet) | 法的承認・記録管理・起訴判断 |

パリでは司法制度として検死の機能が「ラ・モルグ」に集中していましたが、

地方では各機関が連携して同様の役割を果たしていました。

メグレ作品のリアリズム

ジョルジュ・シムノンが『メグレ警部』を書いた1930年代初頭、この制度はすでに確立しており、作品中に頻繁に登場する「遺体の移送」「検死」「医師の所見」は、すべて当時の司法手続きに即しています。

メグレが現場から「アルパジョンの病院」に送られた遺体の報告を受ける場面は、単なる情景描写ではなく、フランスの法医学制度そのものを背景にしたリアルな描写なのです。

補足:メグレの捜査拠点

- 司法警察部(Police Judiciaire):パリ・ケ・デ・ゾルフェーヴル(Quai des Orfèvres)に所在。

- ラ・モルグ(La Morgue):セーヌ河岸の検死所。

- 地方警察・憲兵(Gendarmerie):郊外・地方の初動担当。

この三者の関係が、メグレの捜査の舞台構造を支えています。

ポイント

『メグレ警部』に登場する「アルパジョンの病院」は、

単なる医療施設ではなく、地方における検死の拠点として描かれています。

1930年代のフランスでは、死体の扱いは厳格な法の管理下にあり、

検死は司法の入り口でもありました。

メグレの物語に漂う静かな緊張感──

それは、こうした**「死と法の制度的リアリズム」**の上に成り立っているのです。