1930年前後のヨーロッパにおいて、発電所(centrale électrique)=ピカピカの近代文明の象徴だった。

シムノンが『サン=フォリアン教会の首吊り男』の死体安置所でのイメージを用いたのは、まさに「合理的で整然とした無機質さ」を示すためである。

des appareils frigorifiques astiqués comme dans une centrale électrique.

「冷却|装置は|まるで|発電所の|機械のように|ピカピカに|光っていた」

🔧 当時の「発電所」=近代の殿堂

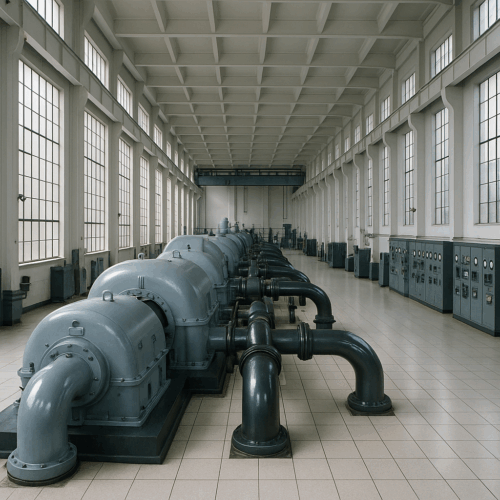

1920〜30年代のフランスやドイツでは、発電所や変電所は単なる工場ではなく、近代国家の威信を示す建築物でした。

- 建築様式は、バウハウス的な直線・幾何学構成。

- 鉄骨とガラスを用いた清潔で明るい構内。

- 床も壁も油染みひとつなく、メタリックな輝きを放つ設備群。

- 技師たちは白衣を着用し、「科学」「秩序」「衛生」の象徴とされた。

これは、同時代の工場(煙と煤の象徴)とは対照的で、発電所は「光」「電気」「未来」のイメージに結びついていました。

⚙️ ドイツにおける“technische Ästhetik(技術美)”

特にドイツでは、1920年代のヴァイマル期に「技術の美学(technische Ästhetik)」という思想が生まれ、発電所や浄水場といった公共インフラが“モダンアートのような建築”として設計されました。

- 代表例:ベルリンのヘーニヒスドルフ発電所(1920年代、建築家ハンス・ヘルツォーク)

- 高い煙突と直線のファサード、ガラス越しに見えるタービンホール。

- 内部は金属の光沢を強調し、「未来都市」の象徴として写真集にも掲載された。

ハンス・ヘルツォークら建築家によるベルリン近郊ヘーニヒスドルフ発電所(1920年代)は、巨大な煙突と直線的なガラス壁面、内部に整然と並ぶタービン群が「機械のカテドラル(聖堂)」と呼ばれた。

こうした発電所の写真は当時の雑誌にも登場し、「ピカピカ」「眩しい」「整然」というイメージが定着していました。

その無機的な光沢と整然さは、同時代の文学や映画にも「未来都市」「技術文明の象徴」として描かれるようになる。

💡 シムノンの比喩の狙い

彼は「古めかしい陰気さ」ではなく、近代的な清潔さと冷たさの恐ろしさを表現している。

「発電所のように磨かれていた」とは、 実際に光沢を出す作業を意味するのではなく、 “完璧に整備され、人間の手の温度を失った空間”の比喩である。

「ピカピカに磨かれた冷却装置(appareils frigorifiques astiqués)」

= 清潔・無菌・合理的でありながら、どこかぞっとする近代の象徴。

生と死の境を扱う場所が、技術と光によって無機質に管理されている――

その冷ややかな文明の姿こそが、メグレにとって「よりいっそう不気味(plus sinistre)」に感じられたのだ。

近代の光=死の冷たさ

この一節が印象的なのは、「光」と「死」という、本来相反する要素がここで交差していることにある。

電気の白光は衛生と進歩の象徴であると同時に、死体安置所ではその光が人間性を奪う冷たさに変わる。

清潔・合理・完璧――それは同時に、感情や温もりを排した世界の兆しでもある。

シムノンの描く「近代的なモルグ」は、文明の輝きの裏に潜む不気味な静寂を、発電所という当時の“ピカピカの象徴”を通して映し出している。

1930年代の読者にとって「発電所のように磨かれている」=完璧で冷たく、機械のように整然とした空間という共通イメージが成立していたのである。