抑揚分ち書き

点訳をしていると、ときどき「これはちょっと長すぎるなあ」と感じる文節に出会います。

ラボ流では「8拍以上は読み手の負担になるので、どこかで区切る」という暫定ルールを持っていますが、文節や「切れ続き」の原則を使っても、うまく区切れないことが少なくありません。

そんなときに役立つのが、この 第3の補助原則「抑揚分かち書き」 です。

抑揚分かち書きって?

日本語は「強弱」ではなく「高低」でリズムをつくる言語です。

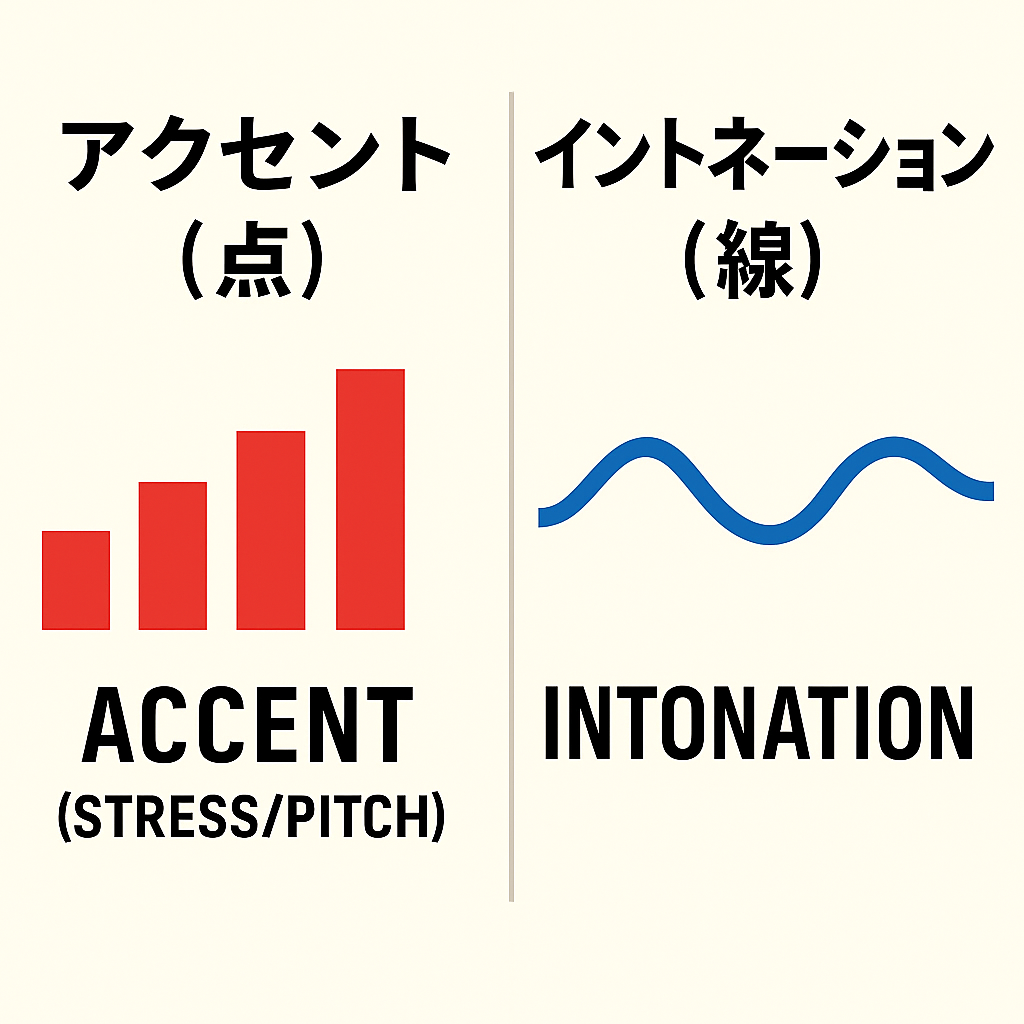

アクセント(単語の中で高くなる“点”)だけでなく、イントネーション(文全体の高低の“線”)も大事な役割を果たしています。

そこで点訳でも、イントネーションの自然な変化 に合わせて区切ってもよい、という補助的な考え方を取り入れてみました。

ちなみに、イントネーション(抑揚)と対比されるのがアクセント(強弱)。

アクセントは、英語やドイツ語のように「強く長く読む音」(ストレス)でリズムを作る言語と、日本語や古典ギリシャ語(曲アクセントが代表的)のように「高低の変化」(ピッチ)でリズムを作る言語に大きく分かれます。

日本語は、ピッチ(点)によってイントネーション(線)を作ります。

抑揚が変化しやすい場所(文法的なヒント)

もちろん「抑揚の変化」と言われても分かりにくいことがあります。

そこで、抑揚が変化しやすい場所として、文法的に裏づけられる手がかりを挙げておきます。

- 判定詞「である」の前

- 『点訳の手引き』

- 「発表|する|ことが|できるからで|ある。」

(形式名詞「こと」、補助動詞「ある」の前で区切る)

- 「発表|する|ことが|できるからで|ある。」

- ラボ流「3段階基準」

- 「発表|することが|できるからである。」

(形式名詞、補助動詞の前では、原則、区切らない)

- 「発表|することが|できるからである。」

- ラボ流「抑揚分かち書き」を適用した場合

- 「発表|することが|できるから|である。」

- 全て、3〜5拍になり、触読のリズムが良くなる

- 『点訳の手引き』

- 判定詞の連体形「な」又は、ナ形容詞の連体形語尾「な」の前

- 「な」+助詞「の・だ」=「なのだ」「なんだ」の前

- 「・・・むしろ|安いくらい|なんだ」

- ナ形容詞の連体形語尾「な」の前

- 「な」+助詞「の・だ」=「なのだ」「なんだ」の前

- 「連語」の前

- 「〜では」・・・

- 文法的に区切れない助詞や助動詞の前が自然な区切りと思えるときに、辞書を引いてみると「連語」として掲載されている場合があります。

特に、3拍以上の体言の後についた場合、実際に声に出して読むと抑揚が変化する(通常、高くなる)のを感じやすいところです。

これから

ハイブリッドラボでは、できる限り「7拍基準」に収まるように翻訳していますが、どうしても「文節分かち書き」「切れ続き」の原則の範囲内では、7拍を超えて8泊以上になることが少なくありません。

そこで「抑揚分かち書き」という新たな補助基準の採用を試みています。

これから実例を少しずつ増やして、長い文をより自然に読める工夫につなげていきます。