『怪盗レトン』とラトヴィア

『Pietr le Letton』 は、邦題では『怪盗レトン』と訳される。

しかし、現代を直訳すると「ラトヴィア人ピエトル」という固有名になる。

つまり「レトン=ラトヴィア人」なのである。

シムノンはなぜ、このような国籍のついた固有名をタイトルにしたのか?

それは、『Le Letton(ラトヴィア人)』が、単なる国籍ではなく、1930年当時の時代の空気を凝縮した言葉だったからである。

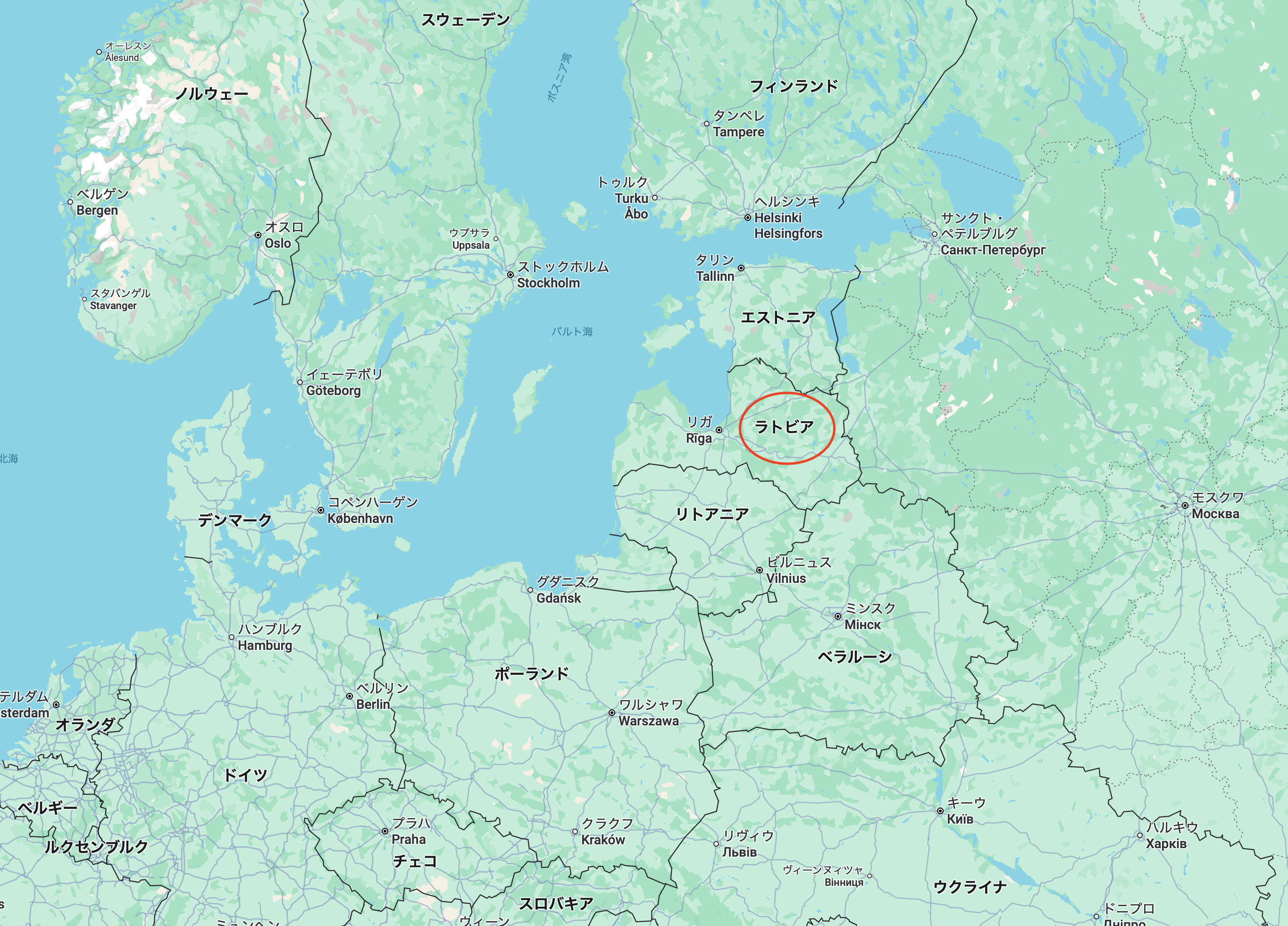

バルト三国

ヨーロッパ北東部、バルト海に面した三つの小国を指します。

地図で見ると、北から順に次の三国です。

| 国名(日本語) | フランス語 | 首都 | 主要言語 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| エストニア | Estonie | タリン(Tallinn) | エストニア語 | フィンランド系民族。北欧文化に近い。 |

| ラトヴィア | Lettonie | リガ(Riga) | ラトヴィア語(Letton) | ドイツ・ロシア両文化の影響を強く受ける。 |

| リトアニア | Lituanie | ヴィリニュス(Vilnius) | リトアニア語 | カトリック系文化。中欧的。 |

この三国をまとめて、『Les pays baltes(バルト海諸国)』と呼びます。

地理的な意味

ラトヴィア(Lettonie) は、バルト三国の中で、北にエストニア、南にリトアニア、東にロシアと接した国です。

- 首都:リガ(Riga)

- 言語:ラトヴィア語(Letton)

- 人々:Letton(単数男性)/Lettons(複数)

ヨーロッパの「東」と「西」のあいだにあり、文化的にも民族的にも“境界”の土地です。

つまり、バルト3国は東ヨーロッパの中でも馴染みが薄かったのです。

バルト三国におけるラトヴィア

1930年前後、バルト三国の名前の中で、“ラトヴィア”が最も“異国的で不安定な響き”を持っていました。

- エストニア:北欧寄りで比較的安定。文化もスカンジナビア色が強く、「文明的」と見られていた。

- リトアニア:ポーランド文化圏で、西欧に比較的近い。

- ラトヴィア:その中間で、ドイツ・ロシア・北欧の狭間にあり、曖昧な国。

→ つまり、「出自のはっきりしない東欧の男」という印象を与えるには最適。

加えて、リガ(Riga)は当時すでに国際港であり、スパイ・密輸・外国商人が行き交う都市として知られていました。

フランス社会でのラトヴィア人

1920〜30年代のフランス社会では、“Letton”という言葉には「外国人労働者」「亡命者」という響きがありました。

新聞記事や警察報告には:

Un Letton arrêté à Marseille pour faux papiers.

(マルセイユで偽造旅券を所持していたラトヴィア人逮捕)

のような記事が多く、Letton は、特定の人物よりも「流れ者」「不安な他者」の代名詞になっていたのです。

「ピエトル=ル=レトン」という名を聞けば、読者は直ちに「バルト海沿岸の、正体の知れない男」を思い描くことができたのです。

歴史的背景(シムノン執筆時の1930年)

| 年代 | 状況 | 備考 |

|---|---|---|

| 1918年 | 第一次世界大戦の終結後、ラトヴィアがロシア帝国から独立 | 新興国として誕生 |

| 1920年代 | 独立国家として不安定な政情 | ソ連・ドイツ双方の影響圏 |

| 1930年頃 | 経済不況と政治的不安 | 隣国ポーランド、ドイツへの出稼ぎ・亡命が増加 |

つまり1931年当時、「ラトヴィア人」と聞けば、フランス人には

東のほうから流れてきた、国境も国籍もあやしい“漂流民”

という印象がありました。

文学的イメージ:東欧の“他者”

フランス文学では、東欧出身の人物(le Letton, le Polonais, le Russe, le Hongrois) は、いつも「ヨーロッパの外から来る謎の男」として登場します。

それは同時に――

- 戦争や革命を逃れてきた難民

- 闇社会・スパイ・密輸のネットワーク

- 西欧社会にとっての“見えない存在”

を象徴していました。

シムノンが「ラトヴィア人」を選んだ理由

シムノンは、当時の新聞でよく目にする「東欧の漂流者たち」に、“時代の不安”を見たのです。

- パリに流れ込む外国人犯罪者の報道

- 国際警察の通信網(CIPC)の設立

- 国境を越える列車(エトワール=デュ=ノール号)

それらすべてが、ピエトル=ル=レトンという名に凝縮されています。

ラトヴィア人=国境の向こうから来た、 出自も目的もわからない「他者」。

『ピエトル』とい名前も、ラトヴィア語・ロシア語の 『Petr / Piotr』 に由来する東欧系の一般的な男性名で、聖書名「Peter(ペテロ)」にあたります。

つまりシムノンにとって「ラトヴィア人」とは、地理的な“外国人”ではなく、文明の内部に入り込む“匿名の存在”なのです。

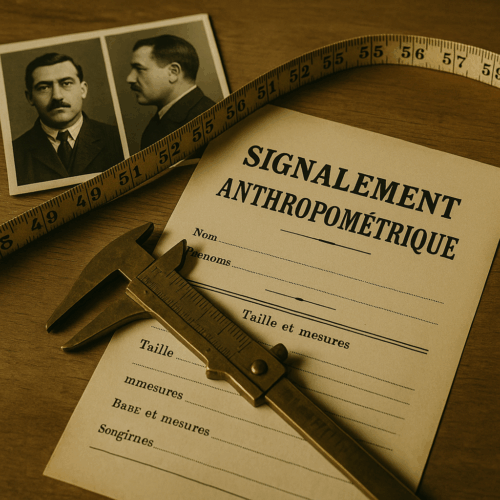

メグレにとっての「ピエトル=ル=レトン」

メグレにとって、ピエトル=ル=レトンは

名前も顔もあるのに、どこか“人間でない”存在。

ベルティヨン式の記録(signalement)は完璧なのに、そこに「魂」が感じられない――

つまり、近代ヨーロッパの“失われた人間”そのものとして写っているのです。

『謎のラトヴィア人』まとめ

トヴィア人(Le Letton)**とは、シムノンの時代における「東から来た未知の影」。

彼は、国境を越え、身分を偽り、文明の中心に入り込む“名のない存在”を象徴している。

だから『ピエトル=ル=レトン』という題名は、「ラトヴィア人ピエトル」という固有名であると同時に、“ヨーロッパの異邦人”という観念の名前でもある。

一言でまとめると、「ラトヴィア人」とは、1930年代ヨーロッパが生んだ“国境を失った他者”——その冷たい風のような匿名の存在を、シムノンは東欧系の一般的な男性の名前「ピエトル」という名前にしたのです。

日本で言えば、『日本人、太郎』=『謎の日本人』でしょうか。

『謎のラトヴィア人』は、邦題『怪盗レトン』とはかなり違った印象で、ミステリー風のタイトルになりますね。