エトワール・デュ・ノール「北極星号」

ジョルジュ・シムノン『怪盗レトン』(1931)の中で、警部メグレが受け取る三通目の電報に、一つの列車名が登場する。

Pietr-le-Letton embarqué compartiment G.263, voiture 5, à 11 heures matin dans l’Étoile-du-Nord, à destination Paris.

——「ピエトル・ル・レトン、午前十一時、北極星号の五号車、区画G263に乗車。行き先パリ」

実は、この「Étoile-du-Nord(エトワール・デュ・ノール)」は、シムノンの想像上の列車ではなく、

実在した国際急行列車である。

パリと北欧を結ぶ国際急行

「エトワール・デュ・ノール(北極星号)」は、19世紀末から1939年まで運行していた国際列車で、

**パリ北駅(Gare du Nord)**を出発し、ブリュッセル、アントワープ、ロッテルダム、アムステルダムを結んでいた。

当時、フランス・ベルギー・オランダをまたぐ最速・最上級の旅客列車として知られ、欧州鉄道網の中でも特に重要な「北方ルート」を担っていた。

列車の車両は、「ワゴン・リ(Compagnie Internationale des Wagons-Lits)」社の製造による

青い寝台車と食堂車が連結され、国際的な外交官、実業家、そして…時にスパイや犯罪者までが利用した。

1930年代のヨーロッパにおける“動脈”

シムノンの『ピエトル・ル・レトン』では、この列車が象徴的な意味を帯びる。

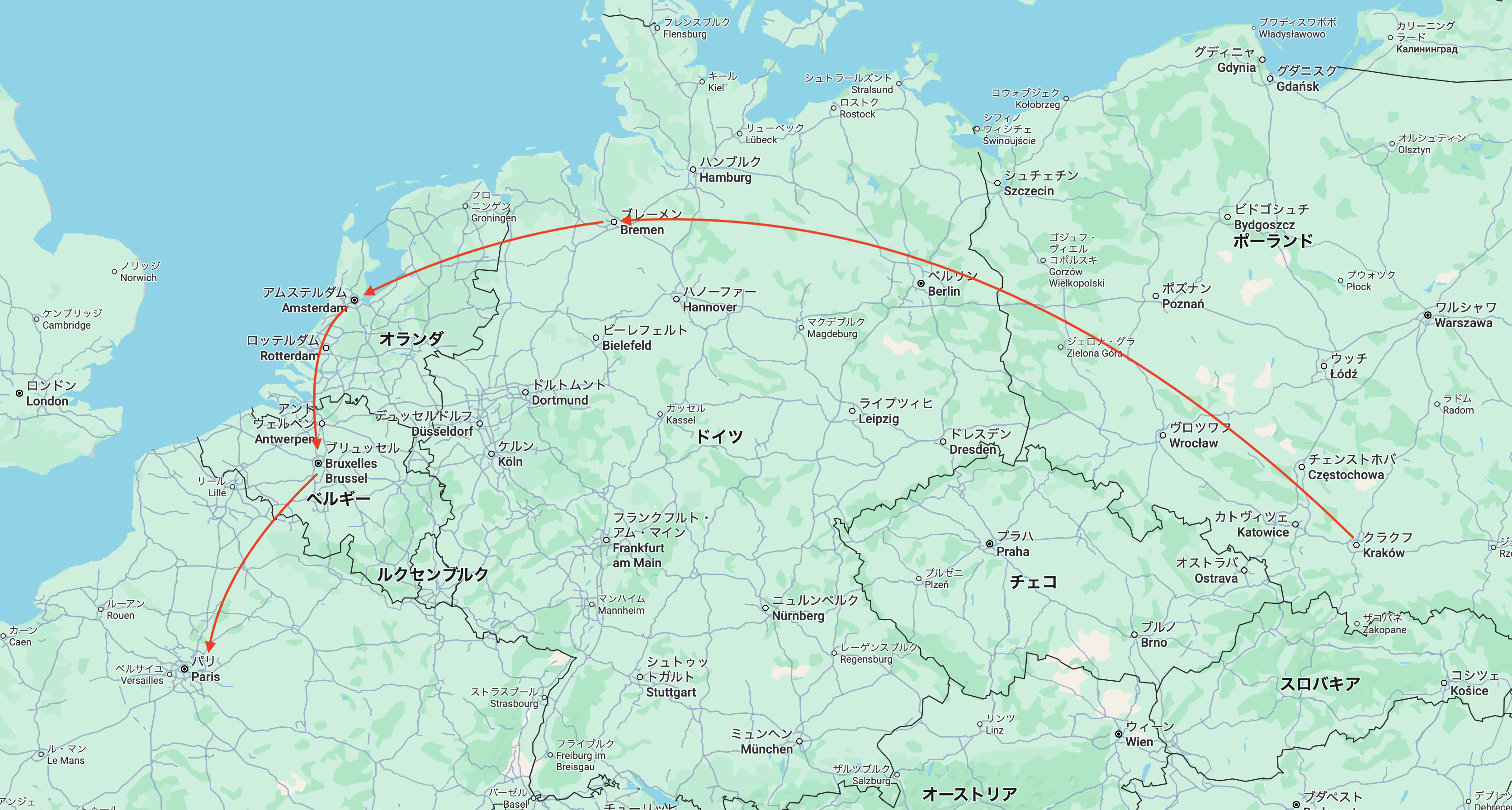

物語の電報通信を追うと――

| 出発地 | 発信者 | 内容 |

|---|---|---|

| クラクフ(ポーランド) | ポーランド警察 | ピエトルがブレーメンへ向かった |

| ブレーメン(ドイツ) | ブレーメン警察 | アムステルダム経由でブリュッセルへ |

| アムステルダム(オランダ) | オランダ中央警察 | パリ行き北極星号に乗車 |

こうして、一人の男の足取りが、東欧から西欧へ、電報のリズムに合わせて浮かび上がる。

エトワール・デュ・ノールは、その「ヨーロッパの神経網」の最終区間として登場する。

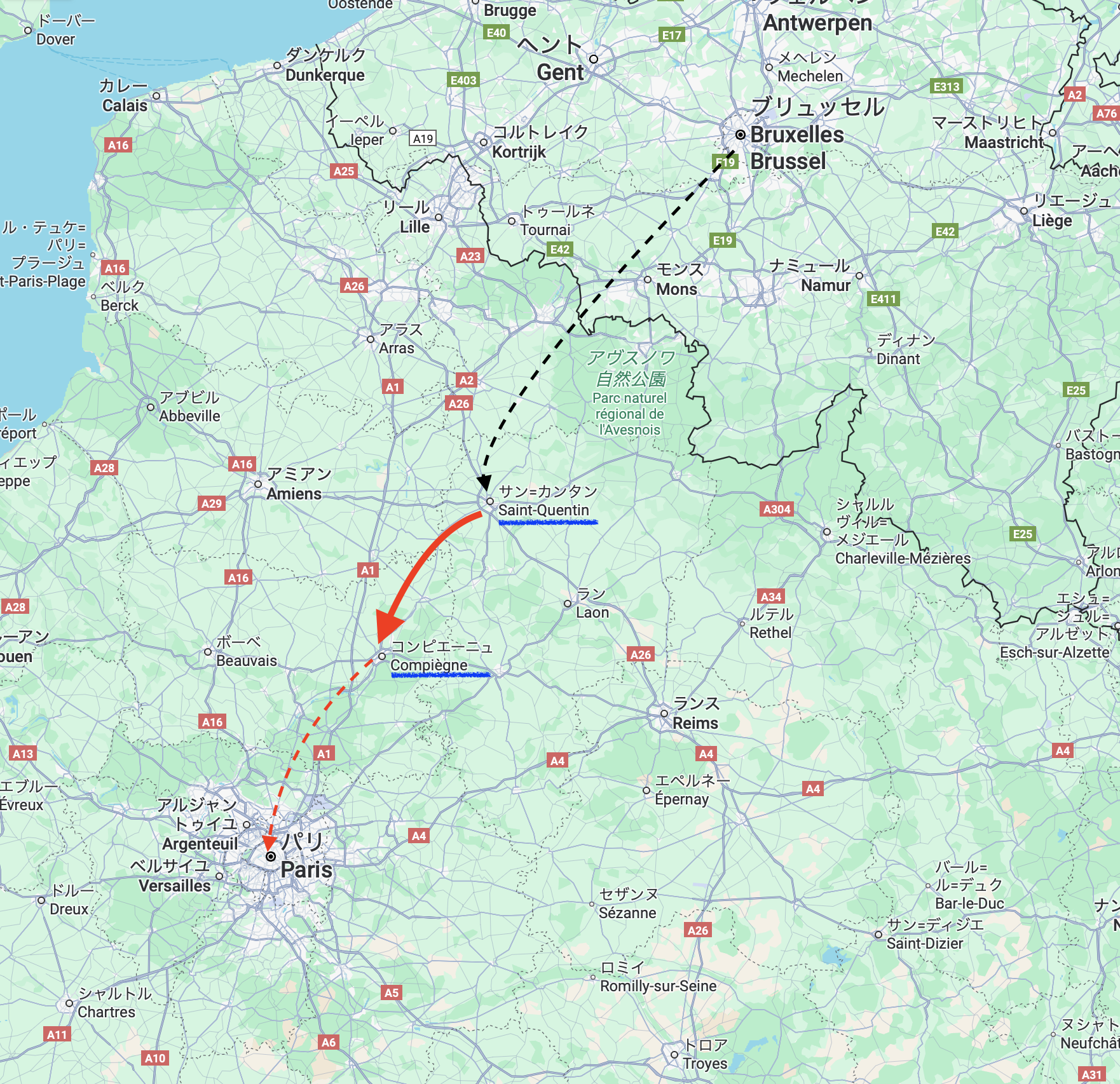

L’Etoile-du-Nord devait rouler à cent dix à l’heure entre Saint-Quentin et Compiègne.

Pas d’arrêt à la frontière. Aucun ralentissement.

——「北極星号は|今ごろ、|<サン=カンタン>と<コンピエーニュ>の|あいだを、|時速|百十キロで|走っている|はずだ。国境でも|停車せず、|速度も|落とさない」

列車がもたらすリアリズム

シムノンがこの実在の列車を登場させたのは、単に「交通手段」としてではない。

彼の筆致は、1930年代のヨーロッパに存在した“情報と移動のネットワーク”を描くことに向かっている。

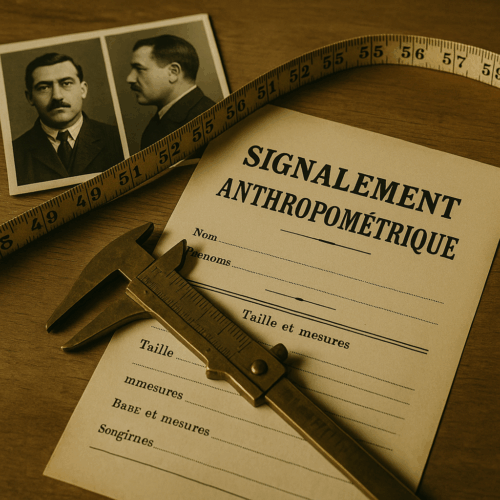

・各国警察の連携を支える暗号通信 polcod

・そして、各国を結ぶ鉄道網 l’Étoile-du-Nord

電線と鉄路――この二つの線が、シムノンの初期メグレ作品の根幹を成している。

通信と移動、目に見えない網の上で、一人の男が世界を渡り、その足跡をメグレが追うのだ。

『北極星号』の終焉と記憶

第二次世界大戦の勃発とともに、エトワール・デュ・ノール号は運行を停止する。

しかしその名は、戦後も象徴的に使われ、後のThalys(タリス)高速列車の「北ヨーロッパ・ライン」の前身として位置づけられる。

今日の高速鉄道が描く地図の上には、かつての北極星号のルートが静かに重なっている。

一つの列車が描くヨーロッパ

『ピエトル・ル・レトン』における「エトワール・デュ・ノール」は、単なる移動の手段ではない。

それは、第1次大戦後のヨーロッパという大陸が、すでに一つの有機体として機能し始めていた時代の象徴である。

ストーブの前で電報を読むメグレの耳には、遠く北方から響く列車の轟音がかすかに届いていたのかもしれない。