シムノンの狙い

一般的に、探偵小説で実在の地名を用いる場合、それはしばしば時間的トリックやアリバイの手がかりになる。

たとえばロンドンの「チャリング・クロス」や「キングズ・クロス」は、列車の発着時刻を通じて論理を支える重要な舞台装置となる。

つまり、地名の正確さ=時間と空間の秩序の保証なのである。

ところが――ジョルジュ・シムノンだけは違った。

シムノンの「地図のぼかし」

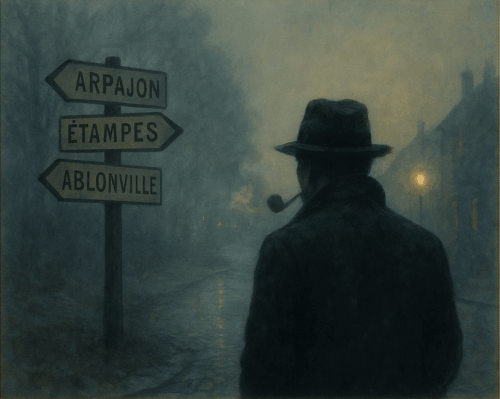

『Maigret at the Crossroads(十字路の家)』(1931)では、

物語の舞台に実在のフランス地名――アルパジョン(Arpajon)、アブランヴィル(Ablonville)、エタンプ(Étampes)――が登場する。

ところが、それらが描き出す風景は、現実の位置関係とはまったく一致しない。

- 実際のアルパジョンはパリ南西三〇キロの郊外だが、

作中では霧に包まれた北方の平原に置かれている。 - アブランヴィルはおそらく架空の町。

響きだけフランス的で、地図には存在しない。 - エタンプは王領時代の古都だが、ここでも地理よりも音の印象が優先されている。

つまりシムノンは、現実の地名を借りながら、それを別の場所に置き換えるという手法をとっている。

地理より「空気」

この「ずれ」は誤りではなく、意図的な詩的処理だ。

彼が描こうとしたのは、アリバイのための正確な地図ではなく、霧、湿気、郊外の無名の十字路に漂う心理的な空間である。

シムノンの地理は cartographique(地図的)ではなく、psychologique(心理的)である。

彼の作品における「フランスの田舎」は、

実際の北か南かを問わず、ベルギー出身の作者の記憶と感覚の中で再構成された“中間地帯*だ。

フランス読者の受け止め

当時のフランスの読者は、その地理のあいまいさを欠点とは受け取らなかったようだ。

むしろ、

「どこにでもありそうで、どこでもない場所」

「都会と田舎、秩序と混沌の境界」

としてリアルに感じ取った。

地名の正確さよりも、湿った空気、石畳の冷たさ、コップのビールの泡――それらの感覚の真実に共鳴したのである。

地理のねじれがもたらす効果

探偵小説においては、通常「空間=証拠」である。

だがシムノンの世界では、空間は証拠を溶かす霧のような存在だ。

メグレが踏み込む「十字路の家」は、パリの南でも北でもなく、パリから離れた郊外というだけの設定だ。この不気味な家は、現実と幻の交差点に立っている。

だが、決してSFや怪奇小説ではなく、探偵小説としての構成は崩していない。

彼は探偵小説であっても、地図の正確さを犠牲にして、読者の内部に「実在よりもリアルなフランス」を出現させようとしたのであろう。

ポイント

実在の地名を用いながら、あえてその場所を別の位置に置き直し、その地名の持つ空気だけを読者に提示する。

そこにこそ、シムノンの地理的独創であり、作品全体の魅力が湧き出る。

『十字路の家』の舞台は、パリでもブリュッセルでもない、そのあいだに広がる 「誰のものでもない風景」。

それが、メグレが作り出す独特の空間――真実が形を失う場所である。