ホームズが発した「the couse !」

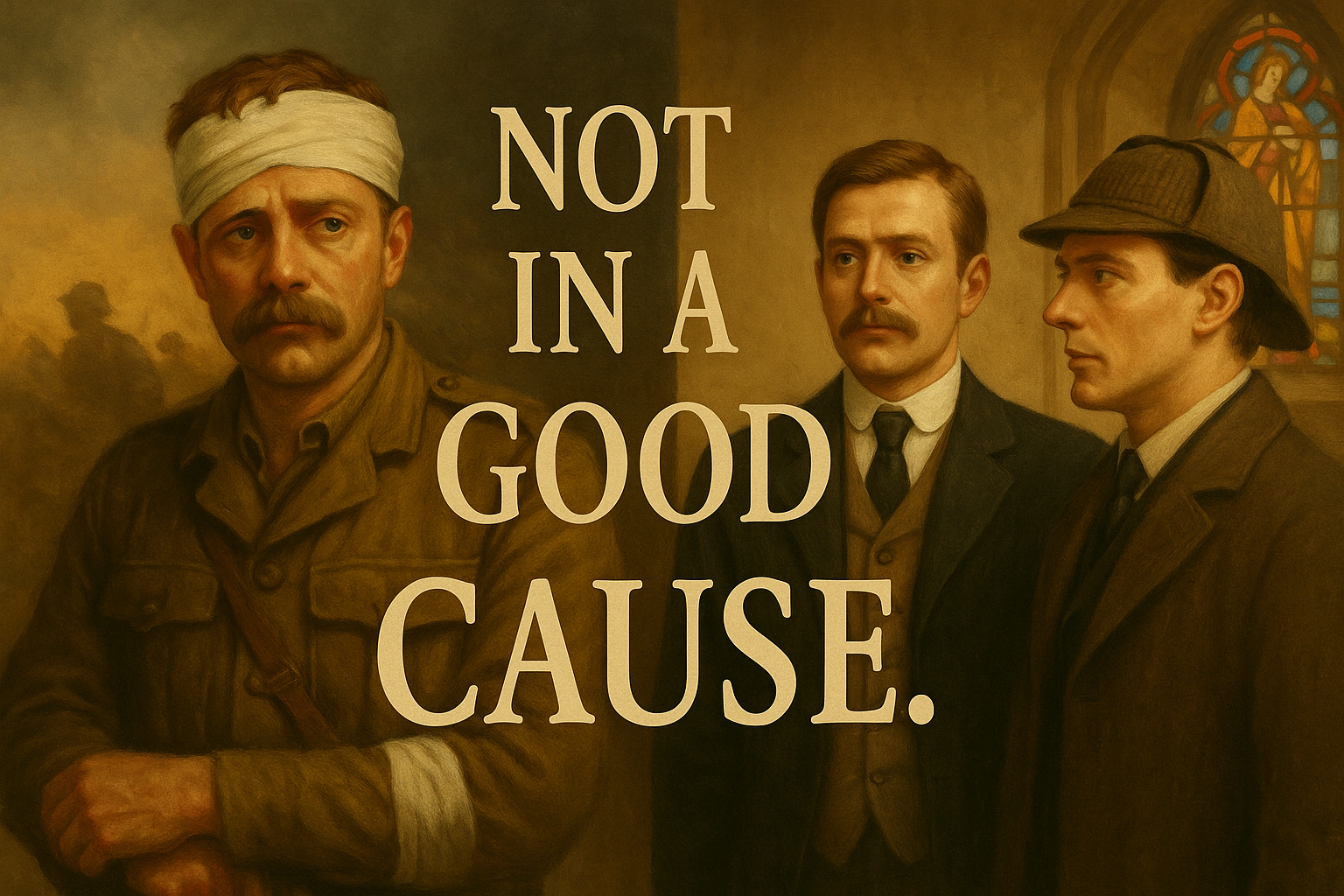

コナン・ドイル『ボヘミアの醜聞』の中で、ワトスンがホームズに向かって放つ一言 “Not in a good cause.” は、単なる忠実な相棒のセリフとして読むこともできます。

それに対して、ホームズはこう答えました。

“Oh, the cause is excellent!”

「ああ、|立派な|大義になるさ!」

しかし「大義」という言葉が持つ重みを考えると、ホームズのこの「軽い」一言に違和感を感じます。

ただ、「!」がついていることで、ホームズらしい「皮肉まじり」の言葉ともいえます。

本稿ではその「番外編」として、「大義」の意味を、戦争経験や近代史と重ねて考察します。

ワトスンの大義の結末

ワトスンと戦争経験

- ワトスンはアフガン戦役に従軍し、負傷して帰国した元軍医です。

- 戦争の現場で「大義」や「正義」の名のもとに、多くの命が奪われるのを目にしています。

- そのため「大義」という言葉に敏感で、軽々しくは口にしないはずです。

- それでも「大義があるなら法を犯すこともいとわない」と答えたのは、彼の中に現実に裏打ちされた覚悟があったからでしょう。

物語における皮肉

- 王は「ヨーロッパの安定」という大義を口にして依頼を正当化しますが、実際には私的なスキャンダル隠しにすぎませんでした。

- ワトスンは「大義」を信じて協力を約束しますが、結末ではその「大義」が空疎な口実にすぎなかったことが明らかになります。

この落差こそが『ボヘミアの醜聞』の皮肉であり、ワトスンの誠実さを浮かび上がらせています。

大義と国家のスローガン

- 「大義」という言葉は、歴史の中でしばしば国家や権力によって都合よく用いられてきました。

- 近代日本でも「大東亜共栄圏」「八紘一宇」といったスローガンに「大義」が込められ、人々が動員されました。

これらは、ホームズが「ああ、|立派な|大義になるさ!」と言って、ワトスンに協力取り付けることとそれほど違いはありません。

そして、その「大義」の結果は・・・・。

戦後教育において

戦後教育では戦争を「誤り」「反省」と伝える一方で、この「大義」という言葉の分析や批判は十分になされなかった面があります。

「正義」「大義」という言葉自体を避ける傾向が残り、その危うさが十分に掘り下げられないまま今日に至っています。

しかし、現実の国際関係はこの「正義」「大義」という理念のもとで動いていると言っても過言ではありません。

大義とは、正義とは

- 人気アニメ『ワンピース』などのフィクションにおいても「正義」という旗印は複数の立場に存在し、普遍的な正義は揺らいでいます。

- ワトスンの「大義」への即答もまた、彼の個人的な誠実さを示すと同時に、後に裏切られる皮肉をはらんでいました。

- ここに「大義とは誰のためのものか」という普遍的な問いが浮かびます。

我々にとってのワトスンの大義

“Not in a good cause.” をどう訳すかは、単に言葉の問題ではありません。それは「大義」や「正義」という言葉を私たちがどう受け止めるかの問題でもあります。

ワトスンが語ったこの一言をきっかけに、私たち自身の時代における「大義」を改めて問い直すことができるのではないでしょうか。

現実を真剣に考えられるか

そして現実に目を向ければ、現在進行している「ウクライナ紛争」や「パレスチナ紛争」にも、それぞれの側が掲げる「大義」が存在します。

しかしその是非や正当性について、私たち日本人は真剣に考える土台を十分に持っているでしょうか。戦後教育の中で「大義」という言葉の分析を避けてきたツケが、現代の国際問題をどう理解するかという場面で影を落としているのかもしれません。