ここは実験場です。

まだ定説にはならないかもしれない。でも、試みを残すこと自体が未来の誰かのヒントになる。

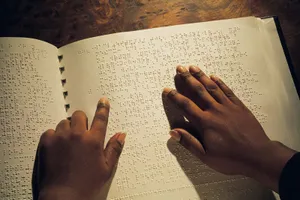

点字の源流は、19世紀初頭に元フランス軍人シャルル・バルビエが考案した“夜間文字”に求められます。これは暗闇で静かに読める浮き出し記号でした。ルイ・ブライユは1824年にこの発想を6点式へと洗練し、1829年に体系を発表、1837年に現行の形へ近づけました。なお“軍の夜間通信”起源として語られてきましたが、バルビエ自身は識字支援(視覚・聴覚障害者や教育機会の乏しい人々)も念頭に置いていました。

点字自体が最初は実験から始まった。

「点字はナポレオン戦争の“夜間通信(ナイトライティング)”から始まった」というのは“よく語られる出発点”で、近年は“軍事目的だけではなかった”という見直しも進んでいます。 Encyclopedia Britannica+1

何が“夜間通信”だったのか

- シャルル・バルビエ(元フランス軍将校)が、暗闇でも音を立てずに読める浮き出し記号を考案。12点の大きなセルで“音(音節)”を表す方式で、通称ナイトライティング(écriture nocturne)。これが“軍の夜間通信”と結びつけて語られてきました。 The American Foundation for the Blind+1

- ただしブリタニカや研究者の再検討では、バルビエ自身は軍事だけでなく、視覚や聴覚に障害のある人、教育を受けられない人の識字にも役立てたいと書いており、「軍事専用」神話は単純化だ、と指摘されています。 Encyclopedia Britannica+1

ブライユ(6点式)への進化:ざっくり年表

- 1815年頃 バルビエが“夜間文字”を整える。 ウィキペディア

- 1821年 バルビエがパリの盲学校(王立盲学校)で方式を紹介。若いルイ・ブライユがここで刺激を受ける。 The American Foundation for the Blind+1

- 1824年 ブライユ(15歳)、12点を6点に圧縮したセルで独自体系を作り始める。 Encyclopedia Britannica

- 1829年 初刊本『点による語・音楽・聖歌の記し方』を出版(のちの点字の原型)。実物ファクシミリも現存。 aph.org+1

- 1837年 第2版で**“点のみ”の6点式**に整理され、現行フランス点字に近づく。 Encyclopedia Britannica+1

- 1854年 フランスで公式採用。国際的普及はその後。 The American Foundation for the Blind

バルビエ式とブライユ式の“本質的な違い”

- 点の数:12点(指先で一度に判別しづらい)→ 6点(一触で判別しやすい)。

- 表記単位:音節中心(バルビエ) → 文字(アルファベット)中心(ブライユ)。

- 実用性:ブライユは小さく、読み取り速度と正確さが向上。音楽・数学などの記号体系にも拡張。

ブライユ式点字も、バルビエからの進歩のために独自体系の「始めの一歩」があったのです。

ハイブリッドラボは私の独自体系、進歩のための「始めの一歩」として取り組みます。