(Tuesday, November 9; 10 a. m.)

第1章

二重の悲劇

(11月9日・火曜日・午前10時)1

It has long been a source of wonder to me why the leading criminological writers—men like Edmund Lester Pearson, H. B. Irving, Filson Young, Canon Brookes, William Bolitho, and Harold Eaton—have not devoted more space to the Greene tragedy; for here, surely, is one of the outstanding murder mysteries of modern times—a case practically unique in the annals of latter-day crime.

And yet I realize, as I read over my own voluminous notes on the case, and inspect the various documents relating to it, how little of its inner history ever came to light, and how impossible it would be for even the most imaginative chronicler to fill in the hiatuses.

だが、自分がこの事件について残した大量の記録や関係資料を見直していると、いかにこの事件の核心が世に明かされていないか、そして、たとえ想像力豊かな記録者であっても、空白を埋めることがいかに困難であるかを思い知らされる。

The world, of course, knows the external facts. For over a month the press of two continents was filled with accounts of this appalling tragedy; and even the bare outline was sufficient to gratify the public’s craving for the abnormal and the spectacular.

もちろん、世間は外面的な事実は知っている。ひと月以上にわたり、両大陸の新聞はこの戦慄すべき悲劇の記事で埋め尽くされた。そして、最低限の概略だけでも、異常で劇的なものを求める大衆の欲望を十分に満たすものであった。

But the inside story of the catastrophe surpassed even the wildest flights of public fancy; and, as I now sit down to divulge those facts for the first time, I am oppressed with a feeling akin to unreality, although I was a witness to most of them and hold in my possession the incontestable records of their actuality.

しかし、その大惨事の内幕は、そうした世間のいかなる突飛な想像をも凌駕するものであり、今こうして初めてそれを書き記そうと筆を執る私自身が、非現実的なものと類似した感覚に圧倒されている——私はその多くの事実の証人であり、議論の余地のない記録を手にしているにもかかわらずである。

Of the fiendish ingenuity which lay behind this terrible crime, of the warped psychological motives that inspired it, and of the strange hidden sources of its technic, the world is completely ignorant.

この忌まわしい犯罪の背後に潜む悪魔のような極めて巧妙な手口とその着想を得たゆがんだ心理的動機、そして不可解なその手口の源泉について、世間はまったく無知である。

Moreover, no explanation has ever been given of the analytic steps that led to its solution. Nor have the events attending the mechanism of that solution—events in themselves highly dramatic and unusual—ever been recounted.

その上、この事件の解決に至るまでの分析の過程も、いまだ語られたことがない。さらには、その過程で起こった数々の劇的かつ異常な出来事の数々も、今に至るまで記録されたことがない。

The public believes that the termination of the case was a result of the usual police methods of investigation; but this is because the public is unaware of many of the vital factors of the crime itself, and because both the Police Department and the District Attorney’s office have, as if by tacit agreement, refused to make known the entire truth—whether for fear of being disbelieved or merely because there are certain things so terrible that no man wishes to talk of them, I do not know.

世間では、事件の終結は通常の警察捜査によってもたらされたと信じられている。だがそれは、世間がこの犯罪の本質的な要素を知らず、警察も地方検事局も、あたかも黙契を結んだかのように、全貌を明らかにするのを拒み続けてきたからである——それは、信じてもらえないことを恐れたのからか、それとも単に、あまりにおぞましくて誰にも口にしたくなかったからなのか——それは私にも分からない。

The record, therefore, which I am about to set down is the first complete and unedited history of the Greene holocaust.1 I feel that now the truth should be known, for it is history, and one should not shrink from historical facts. Also, I believe that the credit for the solution of this case should go where it belongs.

したがって、これから私が記そうとしている記録は、グリーン家の惨劇に関する最初の完全かつ無編集の歴史である。

今こそ真実が知られるべき時だと私は感じている。

なぜなら、これは歴史の一部であり、我々は歴史的事実から目を背けるべきではないからだ。

また、この事件の解決に対する功績は、正当に評価されるべき人物に帰されるべきだと信じている。

The man who elucidated the mystery and brought to a close that palimpsest of horror was, curiously enough, in no way officially connected with the police; and in all the published accounts of the murder his name was not once mentioned.

And yet, had it not been for him and his novel methods of criminal deduction, the heinous plot against the Greene family would have been conclusively successful.

The police in their researches were dealing dogmatically with the evidential appearances of the crime, whereas the operations of the criminal were being conducted on a plane quite beyond the comprehension of the ordinary investigator.

事件の謎を解き明かし、パリンプセスト(幾重にも重なった恐怖の記)8に終止符を打った人物は、奇妙なことに、警察とはいっさい公式な関係のない人物だった——事件を報じたあらゆる記事の中で、彼の名は一度として登場しなかった。

しかし、もし彼がいなかったら、あるいは彼の独創的な犯罪推理法がなかったら、グリーン家を狙ったこの凶悪な陰謀は、おそらく確実に成功していたことだろう。

警察は、証拠として現れた表面的な事象を先入観で独断的に追っていたが、その一方で犯罪行動は、常人の理解を全く超えた次元で展開されていたのである。

This man who, after weeks of sedulous and disheartening analysis, eventually ferreted out the source of the horror, was a young social aristocrat, an intimate friend of John F.-X. Markham, the District Attorney.

His name I am not at liberty to divulge, but for the purposes of these chronicles I have chosen to call him Philo Vance. He is no longer in this country, having transferred his residence several years ago to a villa outside of Florence; and, since he has no intention of returning to America, he has acceded to my request to publish the history of the criminal cases in which he participated as a sort of amicus curiæ.

Markham also has retired to private life; and Sergeant Ernest Heath, that doughty and honest officer of the Homicide Bureau who officially handled the Greene case for the Police Department, has, through an unexpected legacy, been able to gratify his life’s ambition to breed fancy wyandottes on a model farm in the Mohawk Valley.

Thus circumstances have made it possible for me to publish my intimate records of the Greene tragedy.

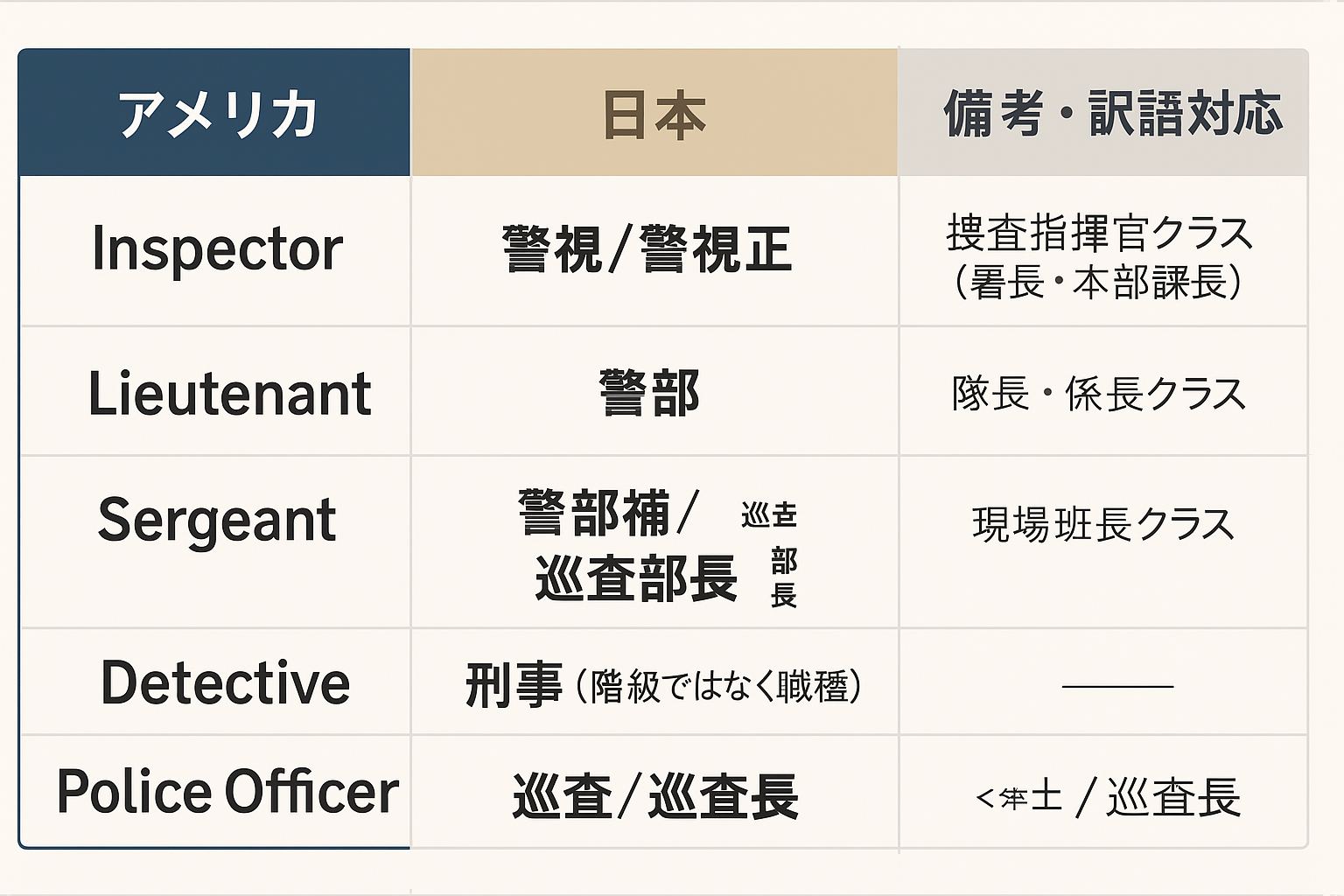

マーカムもすでに引退し、警察の立場でグリーン事件を担当した殺人課所属の誠実で勇敢な刑事、アーネスト・ヒース(Sergeant)巡査部長も、思いがけず十分な遺産を相続し、モホーク渓谷で念願の高級ワイアンドット種の飼育に従事している。

このような事情から、私はいま、グリーン事件に関する私的な記録を公にすることが可能となった。

A few words are necessary to explain my own participation in the case. (I say “participation,” though, in reality, my rôle was that of passive spectator.)

For several years I had been Vance’s personal attorney. I had resigned from my father’s law firm—Van Dine, Davis & Van Dine—in order to devote myself exclusively to Vance’s legal and financial needs, which, by the way, were not many.

Vance and I had been friends from our undergraduate days at Harvard, and I found in my new duties as his legal agent and monetary steward a sinecure combined with many social and cultural compensations.

私自身の事件への関わりについても、少し説明が必要だろう(「関わり」と言っても、実際にはただの傍観者にすぎなかったが)。

数年間、私はヴァンスの専属弁護士だった。私は父が経営する法律事務所「ヴァン・ダイン、デイヴィス&ヴァン・ダイン」を辞し、ヴァンスの法的・財政的な業務だけを担当していた。もっとも、彼のそうした用事はそれほど多くはなかった。

私とヴァンスはハーバード大学時代からの友人であり、彼の法律代理人兼財産管理人としての職務は、肩の力の抜けた気楽なものであると同時に、社交的・文化的にも実りある役割だった。

Vance at that time was thirty-four years old. He was just under six feet, slender, sinewy, and graceful. His chiselled regular features gave his face the attraction of strength and uniform modelling, but a sardonic coldness of expression precluded the designation of handsome.

He had aloof gray eyes, a straight, slender nose, and a mouth suggesting both cruelty and asceticism.

But, despite the severity of his lineaments—which acted like an impenetrable glass wall between him and his fellows—, he was highly sensitive and mobile; and, though his manner was somewhat detached and supercilious, he exerted an undeniable fascination over those who knew him at all well.

ヴァンスはその当時、三十四歳だった。身長は六フィート弱、体型は細身だが筋骨逞しく、そして優雅な身のこなしをしていた。彫りの深い整った顔立ちには、力強さと均整の取れた魅力があったが、皮肉めいた冷ややかな表情のために、「ハンサム」という形容からは遠ざかっていた。

彼の目は冷淡な灰色、鼻はまっすぐで細く、口元には冷酷さと禁欲的な性格がにじんでいた。

だが、その容貌の厳しさ——それはまるで彼と他人との間にある見えないガラスの壁のように作用していた——にもかかわらず、彼は非常に感受性が高く、表情豊かな人物であり、彼の態度には、どこか距離を置いて人を蔑むような雰囲気があったものの、彼をよく知る者には疑う余地のない魅力があった。

Much of his education had been acquired in Europe, and he still retained a slight Oxonian accent and intonation, though I happen to be aware that this was no affectation: he cared too little for the opinions of others to trouble about maintaining any pose.

彼の教育の多くはヨーロッパで受けたもので、現在でもわずかにオックスフォード風の発音と話し方12が残っていた。だが、これは気取った演出ではなかったと私は知っている。というのも、彼は他人の評価などにほとんど関心を持っておらず、見せかけのポーズを取ることに労力を使うような男ではなかったからだ。

He was an indefatigable student. His mind was ever eager for knowledge, and he devoted much of his time to the study of ethnology and psychology. His greatest intellectual enthusiasm was art, and he fortunately had an income sufficient to indulge his passion for collecting.

It was, however, his interest in psychology and his application of it to individual behaviorism that first turned his attention to the criminal problems which came under Markham’s jurisdiction.

ヴァンスは飽くなき研究者であった。常に知識を渇望する精神の持ち主で、民族学や心理学の研究に多くの時間を費やしていた。中でも、彼が最も情熱を傾けていたのは芸術であり、幸運にも彼にはその収集癖を満たすだけの十分な資産があった。

しかし、彼が犯罪という領域に目を向けるようになったのは、心理学への関心とそれを個人の行動分析に応用する姿勢がきっかけだった。それがマーカムの管轄下にある犯罪問題へと彼の注意を向けさせたのである。

The first case in which he participated was, as I have recorded elsewhere, the murder of Alvin Benson.2 The second was the seemingly insoluble strangling of the famous Broadway beauty, Margaret Odell.3 And in the late fall of the same year came the Greene tragedy. As in the two former cases, I kept a complete record of this new investigation. I possessed myself of every available document, making verbatim copies of those claimed for the police archives, and even jotted down the numerous conversations that took place in and out of conference between Vance and the official investigators. And, in addition, I kept a diary which, for elaborateness and completeness, would have been the despair of Samuel Pepys.

彼が初めて関与した事件は、私が別の記録で述べたように、アルヴィン・ベンソン殺人事件13だった。

次に起きたのは、ブロードウェイの美女マーガレット・オデールが絞殺された不可解な事件14である。

そして、その同じ年の晩秋に、グリーン家の悲劇が起きた。

この新たな事件でも、私は以前と同様に詳細な記録を残していた。警察記録として押収された文書についても逐語的に写し取ったし、ヴァンスと捜査官たちとの公式・非公式の会話も数多く書き留めた。さらに私は、サミュエル・ピープス15も真っ青になるような、詳細で網羅的な日記までつけていたのだった。

The Greene murder case occurred toward the end of Markham’s first year in office. As you may remember, the winter came very early that season. There were two severe blizzards in November, and the amount of snowfall for that month broke all local records for eighteen years.

I mention this fact of the early snows because it played a sinister part in the Greene affair: it was, indeed, one of the vital factors of the murderer’s scheme.

グリーン家の殺人事件が起きたのは、マーカムが地方検事に就任して最初の年の終わり頃だった。ご記憶の通り、その年の冬は異常に早く訪れた。11月には二度も激しい吹雪があり、その月の降雪量は過去18年間で最高を記録した。

私がこの異常気象のことに触れるのは、それがグリーン家の事件において不吉な役割を果たしたからである。実際、犯人の計画にとって極めて重要な要素だったのだ。

No one has yet understood, or even sensed, the connection between the unseasonable weather of that late fall and the fatal tragedy that fell upon the Greene household; but that is because all of the dark secrets of the case were not made known.

しかし未だに、その季節外れの天候とグリーン家の人々を襲った恐るべき悲劇の関連性を理解している者はおらず、気づいた者すらいない。それは、事件の真相が全て闇の中に伏せられていたからだ。

Vance was projected into the Benson murder as the result of a direct challenge from Markham; and his activities in the Canary case were due to his own expressed desire to lend a hand.

But pure coincidence was responsible for his participation in the Greene investigation.

ヴァンスがベンソン事件に関わったのは、マーカムの挑戦を直接受けたことがきっかけであり、「カナリア事件」への関与は、彼自身の申し出によるものだった。

しかし、グリーン家の事件への関与はまったくの偶然だった。

During the two months that had elapsed since his solution of the Canary’s death Markham had called upon him several times regarding moot points of criminal detection in connection with the routine work of the District Attorney’s office; and it was during an informal discussion of one of these problems that the Greene case was first mentioned.

「カナリアの死」の解決から2か月の間に、マーカムは地方検事局の日常業務の中での捜査上の論点について、ヴァンスの意見を何度か求めていた——そしてある日、そうした非公式な討論の最中に、グリーン事件の話が初めて持ち上がったのだった。

Markham and Vance had long been friends. Though dissimilar in tastes and even in ethical outlook, they nevertheless respected each other profoundly. I have often marvelled at the friendship of these two antipodal men; but as the years went by I came more and more to understand it.

マーカムとヴァンスは長年の友人だった。

趣味も倫理観もまるで異なる二人でありながら、互いに深く尊敬し合っていた。

私はしばしば、この性格も思想も正反対の二人の友情に驚嘆した——だが年月が経つにつれ、その結びつきが徐々に理解できるようになった。

It was as if they were drawn together by those very qualities which each realized—perhaps with a certain repressed regret—were lacking in his own nature.

Markham was forthright, brusque, and, on occasion, domineering, taking life with grim and serious concern, and following the dictates of his legal conscience in the face of every obstacle: honest, incorruptible, and untiring.

それはまるで、お互いが自分に欠けていると自覚している資質を、相手の中に見出して引き寄せられているかのようであった。

マーカムは率直でぶっきらぼう、時に支配的ですらあり、人生に対しては厳粛かつ真剣な態度で臨み、あらゆる障害にも屈せず法的良心の命ずるままに行動する人物だった。

誠実で、買収にも屈せず、疲れを知らぬ働き者である。

Vance, on the other hand, was volatile, debonair, and possessed of a perpetual Juvenalian cynicism, smiling ironically at the bitterest realities, and consistently fulfilling the rôle of a whimsically disinterested spectator of life.

But, withal, he understood people as profoundly as he understood art, and his dissection of motives and his shrewd readings of character were—as I had many occasions to witness—uncannily accurate.

Markham apprehended these qualities in Vance, and sensed their true value.

一方のヴァンスは、気まぐれで洒落者、つねにユウェナリス風の冷笑的な態度16を漂わせており、どんなに悲惨な現実にも皮肉な笑みを浮かべ、人生を突き放した目で眺める風変わりな傍観者の役割を一貫して演じ続けている。

だがそれでいて、人間というものを実に深く理解しており、芸術への造詣と同じく、人間の動機の解剖と性格の洞察においては、私が何度も目撃したように、驚くほど鋭かった。

マーカムはヴァンスのそうした資質を見抜き、その真の価値を理解していた。

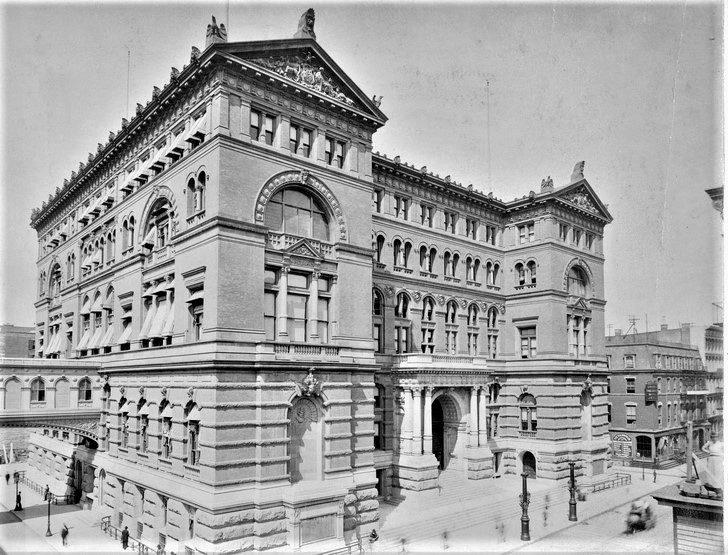

It was not yet ten o’clock of the morning of November the 9th when Vance and I, after motoring to the old Criminal Courts Building on the corner of Franklin and Centre Streets, went directly to the District Attorney’s office on the fourth floor.

11月9日の朝、まだ10時前のことであった。ヴァンスと私は、フランクリン通りとセンター通りの角にある旧刑事裁判所ビル17へ車を走らせ、4階にある地方検事の執務室へと直接向かった。

On that momentous forenoon two gangsters, each accusing the other of firing the fatal shot in a recent pay-roll hold-up, were to be cross-examined by Markham; and this interview was to decide the question as to which of the men would be charged with murder and which held as a State’s witness.

Markham and Vance had discussed the situation the night before in the lounge-room of the Stuyvesant Club, and Vance had expressed a desire to be present at the examination. Markham had readily assented, and so we had risen early and driven down-town.

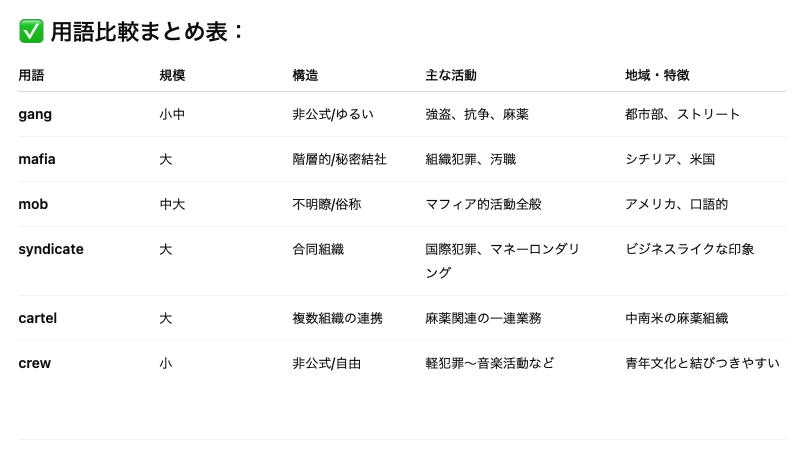

その重要な午前中には、ある給料強奪事件において致命的な一発を撃ったのは相手だと互いに主張している2人のギャング18が、マーカムによって尋問されることになっていた——この尋問によって、どちらが殺人罪で起訴され、どちらが州の証人として扱われるかが決まるのである。

マーカムとヴァンスは前夜、スタイヴサント・クラブ19のラウンジでこの件について議論しており、ヴァンスはその尋問に立ち会いたいと希望を述べた。マーカムは快くそれを了承したため、私たちは早起きし、ダウンタウン20(ニューヨーク都心部)へと車を走らせたのだった。

The interview with the two men lasted for an hour, and Vance’s disconcerting opinion was that neither was guilty of the actual shooting.

二人の男の取り調べは1時間に及んだが、ヴァンスの見解は、「実際に発砲したのはどちらでもない」という混乱させるものだった。

“Y’ know, Markham,” he drawled, when the sheriff had returned the prisoners to the Tombs, “those two Jack Sheppards are quite sincere: each one thinks he’s telling the truth. Ergo, neither of ’em fired the shot.

A distressin’ predicament. They’re obvious gallows-birds—born for the gibbet; and it’s a beastly shame not to be able to round out their destinies in proper fashion. . . . I say, wasn’t there another participant in the hold-up?”

Markham nodded.

“A third got away. According to these two, it was a well-known gangster named Eddie Maleppo.”

マーカムはうなずいた。

「三人目は逃げたんだ。二人の証言によると、有名なギャングで“エディ・マレッポ”って男らしい」

Markham did not reply, and Vance rose lazily and reached for his ulster.

マーカムは何も答えなかった。

ヴァンスはゆったりと立ち上がり、アルスター外套24に手を伸ばした。

“By the by,” he said, slipping into his coat, “I note that our upliftin’ press bedecked its front pages this morning with head-lines about a pogrom at the old Greene mansion last night. Wherefore?”

「ところでさ」

外套に袖を通しながらヴァンスは言った。

「我らが高尚なる新聞各社が今朝の一面で、古きグリーン家の屋敷の“ポグロム25”とか、華々しく飾り立ててあったのに気づいたんだが、どういうわけ訳なんだ?」

Markham glanced quickly at the clock on the wall, and frowned.

“That reminds me. Chester Greene called up the first thing this morning and insisted on seeing me. I told him eleven o’clock.”

マーカムは壁の時計に素早く目をやり、眉をひそめた。

「思い出した。チェスター・グリーンが今朝一番に電話をよこして、どうしても会いたいって言ってきたんだ。11時と彼に言ったんだった」

“Where do you fit in?”

Vance had taken his hand from the door-knob, and drew out his cigarette-case.

「で、君はその件に何か関わってるのか?」

ヴァンスはドアノブから手を離し、煙草ケースを取り出した。

“I don’t!” snapped Markham.

“But people think the District Attorney’s office is a kind of clearing-house for all their troubles.

It happens, however, that I’ve known Chester Greene a long time—we’re both members of the Marylebone Golf Club—and so I must listen to his plaint about what was obviously an attempt to annex the famous Greene plate.”

「関わってなどいない!」とマーカムは短く言い放った。

「でもな、人は地方検事のオフィスを“よろず相談所”か何かと勘違いしてるらしい。

まあ、チェスター・グリーンとは長い付き合いだ——“メアリルボーン・ゴルフ・クラブ”の同会員でもあるし——だから、明らかに“グリーン家の有名な銀器を狙った犯行”なんだが、彼の愚痴くらいは聞かないとな」

“Burglary—eh, what?” Vance took a few puffs on his cigarette. “With two women shot?”

「強盗殺人か——ヘェ、そうなのか?」ヴァンスはタバコを一服した。「ご婦人が二人も撃たれて?」

“Oh, it was a miserable business! An amateur, no doubt. Got in a panic, shot up the place, and bolted.”

「ああ、ひどい事件だったよ! 素人の仕業に間違いないな。パニックになって、そこらじゅう打ちまくって逃げたんだろ」

“Seems a dashed curious proceeding.”

Vance abstractedly reseated himself in a large armchair near the door.

“Did the antique cutlery actually disappear?”

「うーん、どうにも奇妙な展開だなあ」

ヴァンスは何気なくドアの近くにあった肘掛け椅子に腰を下ろした。

「で、そのアンティークのカトラリー(高級銀食器)は、実際に盗まれたのか?」

“Nothing was taken. The thief was evidently frightened off before he made his haul.”

「いや、何も盗られてない。どうやら犯人は物色する前に逃げたらしい」

“Sounds a bit thick, don’t y’ know.—An amateur thief breaks into a prominent home, casts a eye on the dining-room silver, takes alarm, goes up-stairs and shoots two women in their respective boudoirs, and then flees. . . . Very touchin’ and all that, but unconvincin’. Whence came this caressin’ theory?”

「ちょっと無理があるんじゃないか。——素人の泥棒が、名門の屋敷に忍び込む、食堂の銀器に目をつける、物音に気づく、2階へ上がる、女性をそれぞれの部屋で撃つ、それから逃げる‥‥

——なんとも“感動的”なお話だが、説得力ないよ。で、この生ぬるい話はどこから出てきたんだ?」

Markham was glowering, but when he spoke it was with an effort at restraint.

“Feathergill was on duty last night when the call was relayed from Headquarters, and accompanied the police to the house. He agrees with their conclusions.”5

マーカムは渋い顔をしていたが、冷静さを保とうとしながら口を開いた。

「昨夜、フェザーギルが警察本部からの通報を受けて出動した——そして現場に向かう警察官たちに同行したんだ。彼は警察の見解に同意したのさ」

“Nevertheless, I could bear to know why Chester Greene is desirous of having polite converse with you.”

「それにしても、なぜチェスター・グリーンが”ご丁寧にも”君と話をしたがっているのか、”聞いてやってもいいが”」

Markham compressed his lips. He was not in cordial mood that morning, and Vance’s flippant curiosity irked him. After a moment, however, he said grudgingly:

“Since the attempted robbery interests you so keenly, you may, if you insist, wait and hear what Greene has to say.”

マーカムは唇を強く引き結んだ。今朝の彼は機嫌が悪く、ヴァンスの皮肉混じりの好奇心にうんざりしていた。

しかし、しばらくの沈黙の後、渋々とこう言った:

「その強盗未遂事件に興味津々のようだな——もし君がどうしてもというんなら、ここにいて彼の話を聞いてもらっても構わんよ」

“I’ll stay,” smiled Vance, removing his coat.

“I’m weak; just can’t resist a passionate entreaty. . . . Which one of the Greenes is Chester? And how is he related to the two deceased?”

「ここにいることにしよう」

ヴァンスは微笑んで、外套を脱いだ。

「僕は意志が弱いんで、熱心にお願いされると逆らえないんだよな……それで、グリーン家の“チェスター”ってのは何者なんだ? 亡くなった二人とはどういう関係なんだ?」

“There was only one murder,” Markham corrected him in a tone of forbearance.

“The oldest daughter—an unmarried woman in her early forties—was killed instantly. A younger daughter, who was also shot, has, I believe, a chance of recovery.”

「殺されたのは一人だけだ」

マーカムは自制心の滲んだ声で訂正した。

「一番上の娘——40代前半の独身女性——即死だった。

もう一人、下の娘も撃たれたが、回復の見込みがあると聞いてる」

“And Chester?”

「で、チェスターは?」

“Chester is the elder son, a man of forty or thereabouts. He was the first person on the scene after the shots had been fired.”

「チェスターは長男で、およそ40歳くらいの男だ。銃声のあと、最初に現場に駆けつけた人物でもある」

“What other members of the family are there? I know old Tobias Greene has gone to his Maker26.”

「他に家族は? たしかトバイアス・グリーン老人はもう他界していたはずだが」

“Yes, old Tobias died about twelve years ago. But his wife is still living, though she’s a helpless paralytic.

Then there are—or rather were—five children: the oldest, Julia; next, Chester;27

then another daughter, Sibella, a few years under thirty, I should say;

then Rex, a sickly, bookish boy a year or so younger than Sibella;

and Ada, the youngest—an adopted daughter twenty-two or three, perhaps.”

「ああ、トバイアスは12年前に亡くなっている。

でも妻はまだ存命だ。ただし、麻痺状態(脳卒中など)で自分で体が動かせない。

それから子ども”いる”——5人、正確には“いた”というべきか——番上がジュリア、次にチェスター。

それからシベラという娘がいて、30歳前くらいだったと思う。

次はレックス、病弱で本ばかり読んでいる少年で、シベラより1歳かそこら年下。

末っ子はエイダ——養子で、年齢は22か23といったところだ」

“And it was Julia who was killed, eh? Which of the other two girls was shot?”

「で、殺されたのはジュリア、だな? 撃たれたもう一人はシベラ?エイダ?どっちの娘だい?」

“The younger—Ada.

Her room, it seems, is across the hall from Julia’s, and the thief apparently got in it by mistake while making his escape.

As I understand it, he entered Ada’s room immediately after firing on Julia, saw his error, fired again, and then fled, eventually going down the stairs and out the main entrance.”

「若いほうのエイダだ。

彼女の部屋はジュリアの部屋の廊下を挟んで向かい側らしい、それで逃げようとした犯人が誤って入ったんだろうな。

俺の考えでは、犯人はジュリアを撃った直後にエイダの部屋に入ったが、間違いに気づいて再び発砲し、それから逃走、最終的には階段を下りて、正面玄関から外へ出たようだ」

Vance smoked a while in silence.

“Your hypothetical intruder must have been deuced confused to have mistaken Ada’s bedroom door for the staircase, what?

And then there’s the query: what was this anonymous gentleman, who had called to collect the plate, doing above-stairs?”

ヴァンスはしばらく黙ってタバコをくゆらせていた。

「その”仮想の”侵入者だが、階段と寝室のドアを間違えるなんて、いったい全体、どうやったらそんな混乱するんだ?

それにもう一つの疑問がある、その“匿名の紳士”は銀器を奪いに来たはずなのに、なぜ階上にいたんだ?」

“Probably looking for jewellery.” Markham was rapidly losing patience.

“I am not omniscient.” There was irony in his inflection.

「宝石でも探していたんだろう」マーカムの自制心は急速に失われていった。

「俺は万能じゃないんだぞ」その声には皮肉の響きがこもっていた。

“Now, now, Markham!” pleaded Vance cajolingly.

“Don’t be vindictive. Your Greene burglary promises several nice points in academic speculation. Permit me to indulge my idle whims.”

「まあ、まあ、マーカム」ヴァンスは愉快そうに宥めた。

「イライラするなって。このグリーン家の”強盗事件”には、学術的に面白い点がいくつかありそうなんだ。

僕のたわい無い気まぐれに付き合ってくれよ」

At that moment Swacker, Markham’s youthful and alert secretary, appeared at the swinging door which communicated with a narrow chamber between the main waiting-room and the District Attorney’s private office.

“Mr. Chester Greene is here,” he announced.

そのときちょうど、マーカムの若くて機敏な秘書スワッカーが、待合室と地方検事室を隔てる狭い部屋につながるスイングドアに姿を現した。

「チェスター・グリーン様がご到着です」

と彼は告げた。

Endnotes

1 It is, I hope, unnecessary for me to state that I have received official permission for my task. ↩︎

この記録をまとめるにあたり、私が正式な許可を得ていることは、あえて申し上げるまでもないでしょう。

2 “The Benson Murder Case” (Scribners, 1926). ↩︎

ベンソン殺人事件(1926年にチャールズ・スクリブナーズ・サンズから出版された)

3 “The ‘Canary’ Murder Case” (Scribners, 1927). ↩︎

カナリア殺人事件(1927年にチャールズ・スクリブナーズ・サンズから出版された)

4 This was subsequently proved correct. Nearly a year later Maleppo was arrested in Detroit, extradited to New York, and convicted of the murder. His two companions had already been successfully prosecuted for robbery. They are now serving long terms in Sing Sing. ↩︎

この推理は後に正しいことが証明された。

およそ1年後、マレッポはデトロイトで逮捕され、ニューヨークへ送還され、殺人罪で有罪判決を受けた。

彼の共犯であった二人は、すでに強盗の罪で起訴され有罪となり、現在はシング・シング刑務所で長期刑に服している。

✅ 用語補足:

- Sing Sing(シング・シング):ニューヨーク州に実在する有名な刑務所(正式名:Sing Sing Correctional Facility)

5 Amos Feathergill was then an Assistant District Attorney. He later ran on the Tammany ticket for assemblyman, and was elected. ↩︎

当時、エイモス・フェザーギルは地方検事補であった。

後に彼は「タマニー派の推薦候補」として州議会議員選に出馬し、当選を果たした。

- 『グリーン家殺人事件(The Greene Murder Case)』の時代設定

🕰 時代背景:1920年代後半のニューヨーク

✅ 根拠:

事件の冒頭に記されている日付:

「Tuesday, November 9(11月9日・火曜日)」

現実の暦で「11月9日が火曜日」だった年として整合性が高いのは:

1926年または1920年代後半

物語内の描写(服装、社会構造、犯罪捜査の手法など)も、1920年代末のアメリカ(禁酒法時代)に即したもの。

🌆 舞台:

ニューヨーク市内の高級住宅街(グリーン家の邸宅)

地方検事マーカムのオフィス、フィロ・ヴァンスのアパートなどもマンハッタン内と明記

🔍 歴史的文脈:

禁酒法時代(1920–1933)のニューヨーク

犯罪・富裕層の邸宅・執事や料理人といった屋敷内の使用人制度などが当時の社会構造を反映

法医学・心理学・行動分析など、現代的な推理の導入が始まった黎明期でもある

📌 まとめ:

要素

内容

時代

1920年代末(推定1926年)

場所

アメリカ・ニューヨーク市

社会的背景

禁酒法・階級社会・犯罪の高度化

技術的背景

指紋捜査、心理分析、法医学の導入段階

↩︎ - 「Edmund Lester Pearson(エドマンド・レスター・ピアソン, 1880–1937)とは?

◆ 職業:

アメリカの図書館員、エッセイスト、犯罪評論家。

◆ 代表的な業績:

アメリカ初期のトゥルークライム(実録犯罪)評論家の一人。

殺人事件に対する文学的・文化的な興味を深く持ち、ウィットに富んだ文体で、犯罪を社会史的に語る先駆者。

有名な事件の再調査を通じて、司法制度や人間心理にも洞察を与えるスタイルを確立。

◆ 代表作:

『Studies in Murder(殺人研究, 1924)』

収録されている「ルイーズ・ウッドワード事件(The Borden Case)」の考察で有名。

後のトゥルークライム文学に大きな影響を与えた。

◆ 評価:

彼の作品は**「文学として読める犯罪評論」**として評価され、S.S.ヴァン・ダインのような作家にも影響を与えたと考えられます。

『殺人事件の批評家』として、犯罪という題材に社会的・文化的背景を与える点が特徴的です。

ちなみに:

カナダの元首相「レスター・B・ピアソン(Lester B. Pearson)」とはまったくの別人です(こちらはノーベル平和賞受賞者)。

必要であれば、彼の代表作の概要や、日本語訳された文献の有無も調べてお伝えします。 ↩︎ - **H・B・アーヴィング(H. B. Irving)**とは、**Henry Brodribb Irving(ヘンリー・ブロドリブ・アーヴィング, 1870–1919)**のことです。

✅ 概要

項目

内容

本名

Henry Brodribb Irving

生没年

1870年8月5日 – 1919年10月17日

出身

イギリス(ロンドン)

職業

俳優、弁護士、犯罪評論家(Criminologist)

🎭 経歴と特徴

◆ 芸術と法の二面性:

父親は有名な俳優サー・ヘンリー・アーヴィング(Sir Henry Irving)。

自身も優れた舞台俳優だったが、オックスフォード大学卒業後に法曹資格も取得。

舞台と法廷、どちらにも深い造詣を持っていた。

◆ 犯罪学への関心:

犯罪心理と法廷弁論に関する鋭い観察眼を持ち、犯罪者の心理的動機や行動パターンの分析を行った。

著書で当時の有名な殺人事件を取り上げ、その背後にある人間性を掘り下げた。

📘 主な著作

『Studies of French Criminals of the Nineteenth Century(19世紀フランス犯罪者研究)』(1910)

当時の有名なフランスの殺人犯や詐欺師を取り上げ、心理的な分析を加えた評論集。

『A Book of Remarkable Criminals(驚くべき犯罪者たちの書)』(1918)

殺人者・詐欺師・変質的犯罪者などを実名で紹介。

冷静かつ文芸的な筆致で、20世紀初頭のトゥルークライム文学の先駆的作品とされる。

🧠 なぜS.S.ヴァン・ダインが引用したのか?

フィロ・ヴァンスの物語は、心理学的分析や知的推理が中心であり、

H.B.アーヴィングのように「犯罪を人間ドラマとして洞察した評論家」は理想的な参照元だった。

ヴァン・ダインの「リアリズム」と「理知的推理」を支える背景知識として、アーヴィングの影響は無視できません。

↩︎ - **フィルソン・ヤング(Filson Young, 1876–1938)**は、イギリスのジャーナリスト、評論家、作家であり、20世紀初頭に活躍した多才な人物です。

✅ 基本情報

項目

内容

氏名

Filson Young(フィルソン・ヤング)

生没年

1876年 – 1938年

出身

アイルランド(ベルファスト)生まれ

職業

ジャーナリスト、作家、エッセイスト、戦時記録者、音楽評論家、犯罪評論家

🧠 活動の多様性

フィルソン・ヤングは単なる「犯罪評論家」ではなく、以下のような分野で多くの業績を残しています。

◆ ジャーナリズムと戦争記録

ボーア戦争および第一次世界大戦で戦地特派員を務めた。

戦争の実体験に基づいたルポやエッセイを多く執筆。

◆ 文学・評論

音楽、航海、テクノロジー、犯罪に関する随筆を多数発表。

特に「犯罪と社会」「殺人犯の心理」に関する鋭い評論で知られる。

📘 主な著作と業績

『Christopher Columbus(1906)』

歴史的人物コロンブスの再評価を試みた伝記的エッセイ。

『Titanic(1912)』

タイタニック号沈没事故に関して、事件の直後に書かれた最初期の解説書のひとつ。

実際の乗客や社会背景に深く言及し、社会的悲劇としての側面を分析。

犯罪評論家としての評価

当時の注目された犯罪事件を、文化的・心理学的に読み解く筆致で知られた。

犯罪者を「社会的産物」として捉える視点を提示し、トゥルークライム評論の先駆者的存在。

🕵️♂️ なぜ『ビショップ殺人事件』の冒頭で言及されたか?

ヴァン・ダインが名を挙げた犯罪評論家の中でも、フィルソン・ヤングは**「事件を記録として終わらせず、文化的意味を見出した知識人」**として特別な存在です。

犯罪を通して社会・心理・文学を語るスタイルが、フィロ・ヴァンスの捜査手法にも合致していたためでしょう。

↩︎ - Canon Brookes(キャノン・ブルックス)については、他の登場人物(Edmund Lester Pearson、H. B. Irving、Filson Youngなど)と比べて明確な実在情報が確認されていない人物です。

❓ 誰なのか?

“Canon” は聖職者の称号(英国国教会などで使われる「カノン=参事会員」)。

“Brookes” は姓。

したがって「Canon Brookes」という名は、

「ブルックス参事会員」

という肩書つきの人物を意味します。

✅ 推定されること:

1. ヴァン・ダインが創作した架空の評論家の可能性

他の名(Pearson, Irving, Young)は実在の著名人だが、「Canon Brookes」だけは文献上に著名な犯罪評論家として記録がない。

これは、**ヴァン・ダインの文体に特有な“リアリティとフィクションの交差”**として用いられた可能性が高い。

2. ある種の風刺的引用の可能性

「教会関係者であるにも関わらず、犯罪や殺人に評論的関心を持つ」というギャップや皮肉を意図している可能性も。

実在しないが、「道徳的視点から犯罪を語る象徴的存在」として名を挙げたのかもしれません。

✍️ 補足(文脈からの読み)

S.S.ヴァン・ダインは、フィロ・ヴァンスの物語に学問・芸術・道徳・推理を融合させた知的構造を与えようとしました。

そのために、冒頭で「犯罪学における理想的評論家たち」の名前を列挙していますが、Canon Brookes だけは象徴的な“教養ある声”としての演出のための虚構名の可能性がきわめて高いです。

↩︎ - ウィリアム・ボリソー(William Bolitho, 1891–1930) は、南アフリカ出身のジャーナリスト、戦争特派員、評論家、作家であり、1920年代に英語圏で大きな影響力を持った知識人の一人です。

✅ 基本情報

項目

内容

名前

William Bolitho(ウィリアム・ボリソー)

本名:Charles William Ryall

生没年

1891年 – 1930年

出身地

南アフリカ・ダーバン

職業

ジャーナリスト、評論家、作家、戦時記者

🌍 経歴と特徴

◆ 戦争記者としての経験

第一次世界大戦ではイギリス陸軍従軍牧師として西部戦線に赴くが、戦傷を負う。

その後、戦争特派員・レポーターとして活躍し、戦争の残酷さを冷静かつ詩的に伝える文体が評価される。

◆ 犯罪・英雄・逸脱への関心

ボリソーは「極限状況における人間の心理・行動・倫理」を探究し、歴史的犯罪者や反逆者、社会から逸脱した者たちに強い関心を持った。

📘 代表作:『Twelve Against the Gods(神々に逆らった十二人)』(1929)

特徴

内容

題材

ナポレオン、モハメッド、ラスプーチン、ローウェルなど、歴史を変えた“型破りな人物”12人を描く

視点

反逆者・挑戦者としての視点から英雄を再評価

影響

フィロ・ヴァンスのような「知的探偵像」の形成にも通じる**“異端の天才”への崇拝**が見られる

名言

“Adventure is the vitamin of the soul.”(冒険は魂のビタミンである)

🎯 S.S.ヴァン・ダイン作品での引用の意味

『ビショップ殺人事件』の冒頭でヴァン・ダインが彼を列挙しているのは、「犯罪や異常心理を通して人間の真実に迫る文化批評家」としての立場を評価しているからです。

ボリソーの視点は、フィロ・ヴァンスが扱うような知的かつ哲学的な犯罪捜査と深く通じるものがあります。

📝 備考

ボリソーは1930年に急逝(39歳)。

F・スコット・フィッツジェラルドやアーネスト・ヘミングウェイら、同時代の作家たちにも大きな影響を与えた。

日本語訳は少ないが、思想的・文体的に再評価が進んでいます。

↩︎ - **Harold Eaton(ハロルド・イートン)**に関しては、S.S.ヴァン・ダインが『ビショップ殺人事件』冒頭で言及する他の実在の犯罪評論家(Pearson, Irving, Young, Bolithoなど)とは異なり、明確な実在人物としての記録が見つかっていません。

❓ ハロルド・イートンとは誰か?

▶ 可能性1:実在したが知名度が低い評論家

一部の地元新聞記者や雑誌寄稿者、または小規模な出版社から評論を出していた人物の可能性もありますが、著名な犯罪評論家や作家としての記録は現代に残っていません。

▶ 可能性2:S.S.ヴァン・ダインによる架空の名前

Canon Brookes と同様に、ヴァン・ダインがリアリティとフィクションを混ぜた演出の一環として創作した名前である可能性が高いです。

他に登場する名前が高名な実在人物ばかりであるため、「イートン」という姓を使って“知的な英国人批評家”を連想させる効果を狙った演出とも考えられます(イートン校も連想させる)。

🔎 補足:検索で確認できる事項

著作や論文、評論活動の記録は公的データベースや図書館蔵書において確認できず。

“Harold Eaton” という名前の人物は20世紀初頭に複数実在したが、犯罪評論や文学的活動における顕著な功績は見当たらない。

このことから、文脈上の効果を狙った**“知的犯罪評論家風の名前”としての象徴的使用**が妥当と推測されます。

✅ 結論

「Harold Eaton」は、S.S.ヴァン・ダインが『ビショップ殺人事件』の冒頭で引用した“評論家の列”の中で、最も架空の可能性が高い人物です。

実在の痕跡は見つかっておらず、

他の引用者たち(Pearson, Irving, Young, Bolitho)は文献や著書が現存しているのに対し、

Eaton のみ実証不能である点から、**“信頼感を演出するための創作名”**として使われた可能性が高いと考えられます。

↩︎ - “palimpsest”(パリンプセスト)

✅ 1. 【本来の意味】

羊皮紙やパーチメントの再利用文書

元の文章を消して、その上から新しい文章を書いた古代または中世の文書。

古い文字がかすかに残っていて、下地に過去の記録が透けて見える。

📚 例:

A medieval palimpsest revealed hidden classical texts.

「中世のパリンプセストには、隠された古典文献が浮かび上がっていた。」

✅ 2. 【比喩的な意味】(文芸・修辞・心理学などでよく使う)

「何層にも重ねられた記憶・歴史・出来事」

→ 過去の痕跡がうっすらと残っていて、新しい出来事や感情と共存している状態。

🧠 比喩的なニュアンス例:

A city is a palimpsest of cultures.

→「都市は文化の重なり合ったパリンプセストである」(=いろんな時代・文化が積み重なって今がある)

The human mind is a palimpsest of emotions.

→「人間の心は感情のパリンプセストだ」(=古い感情が完全に消えずに残っている)

🎯 『The Greene Murder Case』での用法:

“…that palimpsest of horror…”

これは、**「恐怖のパリンプセスト」**という表現で、

📝 訳例:

「幾重にも重なった恐怖の記録」

「恐怖が積み重なった、ぞっとするような記憶の層」

つまり、次々と起きた恐ろしい事件や感情が、過去の記憶の上に何層にも重なり合っているという強い比喩です。

🈂️ 語源的な補足

ラテン語 palimpsestus、ギリシャ語 palimpsēstos(再び + 擦る)に由来します。 ↩︎ - District Attorney(ディストリクト・アトーニー)とは、アメリカの刑事司法制度における重要な法的役職で、以下のように定義されます:

✅ 基本定義

District Attorney(略:DA)

=「地方検事」「地区検察官」

→ 犯罪の起訴を担当する、州または郡の代表的な公訴検察官

🏛️ 主な役割

役割

内容

起訴判断

警察が逮捕・捜査した案件を起訴するか否かを判断

刑事裁判の遂行

裁判所で検察官として出廷し、犯罪者の有罪を主張

司法取引の交渉

被告と弁護側と交渉し、刑を軽減する代わりに有罪を認めさせることも

捜査の指揮補助

必要に応じて警察と連携して捜査の方向性を助言・主導

管轄地域の犯罪対策政策の策定

犯罪の再発防止や地域安全政策に関与

🧭 所属・地位

各州・郡単位で設置(例:マンハッタン地方検事)

多くは選挙で選ばれる公職(=政治的な色彩を持つ)

補佐役として Assistant District Attorney(ADA/副検事)が複数配置される

🎓 日本との比較

アメリカ

日本

備考

District Attorney

検察官(地検の検事)

DAは起訴権を持つが、米国では選挙制、日本では任命制

Assistant DA

検事補

実際の起訴実務を行う担当官

📚 文学での例(例:『The Greene Murder Case』)

ファイロ・ヴァンス・シリーズに登場する John F.-X. Markham は、ニューヨーク郡のDistrict Attorney であり、事件捜査に公式な立場で関与します。警察と協力しつつも、法的視点からの分析と判断を下す立場として描かれます。

↩︎ - John F.-X. Markham の「F.-X.」は、英語圏の人名における複合のミドルネームの略記です

✅ 意味と構成:

F.-X. = Francis Xavier(フランシス・ザビエル)の略

🧠 解説:

「F.-X.」という略記法は、カトリック系の名前やフランス語文化圏に由来する複合名に多く見られます。

例:

Jean-François → J.-F.

François-Xavier → F.-X.

「フランシス・ザビエル(Francis Xavier)」はイエズス会の創設者の1人で、特にカトリック教徒に人気の高い聖人名であるため、ミドルネームとしてよく使われます。

📚 文脈に照らした解釈:

Markham は『The Greene Murder Case』などファイロ・ヴァンス・シリーズに登場する**ニューヨーク郡の地方検事(District Attorney)**で、教養もあり社会的地位のある人物です。彼のミドルネームに宗教的・文化的に権威ある「Francis Xavier」が使われていても不自然ではありません。

🇯🇵 日本語での自然な呼び方:

ジョン・フランシス・ザビエル・マーカム(正式)

ジョン・F.-X.・マーカム(略記のまま)

ジョン・マーカム(簡略表記)

↩︎ - 「Francis Xavier(フランシス・ザビエル)」は、日本にキリスト教を初めて伝えた宣教師として知られるザビエル(聖フランシスコ・ザビエル)と同一人物です。

✅ 概要:フランシス・ザビエルとは?

🔸フルネーム

Franciscus Xaverius(ラテン語)Francis Xavier(英語)Francisco de Javier(スペイン語)

🔸日本名表記

フランシスコ・ザビエル/聖フランシスコ・ザビエル

🔸生没年

1506年 – 1552年

🔸国籍

スペイン(バスク地方出身)

🔸所属

**イエズス会(Jesuits)**創設メンバー

🔸日本渡来

1549年(天文18年)、鹿児島に上陸

🔸主な功績

日本で初めてキリスト教(カトリック)を布教。のちにインド、マラッカ、中国方面でも布教活動。

🔸死没地

中国・上川島(上川列島)

✍️ 名前の英語表記について:

Francis Xavier:英語圏での呼称。

「Xavier(ザビエル)」はスペイン・バスク地方の地名に由来(彼の出身地)。

カトリック教徒の間では、洗礼名やミドルネームとして Francis Xavier を用いることがよくあります。

🎓 豆知識:

教会では「聖フランシスコ・ザビエル(St. Francis Xavier)」として列聖されており、特に宣教師や日本のカトリック信者の守護聖人として尊敬されています。

京都・長崎など各地に「ザビエル記念聖堂」があります。

したがって、John F.-X. Markham の F.-X. = Francis Xavier と解釈する場合、それは実在の聖人フランシスコ・ザビエルを指す名前であり、日本に来たザビエルと同一人物を指しています。

↩︎ - 「Oxonian accent and intonation(オクソニアン・アクセントおよびイントネーション)」とは、イギリス・オックスフォード大学に特有の話し方を指し、以下のような意味合いと特徴を持ちます。

✅ 定義と意味

用語

説明

Oxonian

オックスフォード大学の卒業生・関係者(形容詞)

accent

発音・音の特徴(≒訛り)

intonation

話し方の抑揚、語尾の上げ下げ、調子のつけ方

つまり:「オックスフォード大学出身者に典型的とされる、洗練された英語の発音と話し方」

🎓 特徴的なニュアンス(RPとの関係)

多くの場合、「RP(Received Pronunciation)=標準的なイギリス英語」の一種とみなされる。

ただし、RPよりも知的・上品・やや芝居がかった抑揚があるとされる。

**発音は明瞭で流れるようだが、やや「芝居がかって聞こえる」**という印象も持たれる。

🧠 使用例(文学的表現):

“He spoke in an Oxonian accent, with that slightly superior intonation that suggested a classical education.”

「彼は、いかにも古典教育を受けた者に特有の、どこか優越的なイントネーションを伴ったオクソニアンな発音で話した。」

🎭 実在の例・イメージしやすい人物

歴代の英国首相(例:ハロルド・マクミラン、デイヴィッド・キャメロン)

有名な俳優(ローレンス・オリヴィエ、ヒュー・グラント ※演技上で採用することも)

🇯🇵 日本語での自然な訳し方:

原語

日本語訳の例

Oxonian accent

オックスフォード訛り、オックスフォード式の英語

Oxonian intonation

オックスフォード調の話し方/抑揚

全体表現

「いかにもオックスフォード大学出身者らしい、洗練された話し方」

「上品で知的なイギリス英語」など

「Oxonian accent and intonation(オクソニアン・アクセントおよびイントネーション)」とは、イギリス・オックスフォード大学に特有の話し方を指し、以下のような意味合いと特徴を持ちます。

✅ 定義と意味

用語

説明

Oxonian

オックスフォード大学の卒業生・関係者(形容詞)

accent

発音・音の特徴(≒訛り)

intonation

話し方の抑揚、語尾の上げ下げ、調子のつけ方

つまり:「オックスフォード大学出身者に典型的とされる、洗練された英語の発音と話し方」

🎓 特徴的なニュアンス(RPとの関係)

多くの場合、「RP(Received Pronunciation)=標準的なイギリス英語」の一種とみなされる。

ただし、RPよりも知的・上品・やや芝居がかった抑揚があるとされる。

**発音は明瞭で流れるようだが、やや「芝居がかって聞こえる」**という印象も持たれる。

🧠 使用例(文学的表現):

“He spoke in an Oxonian accent, with that slightly superior intonation that suggested a classical education.”

「彼は、いかにも古典教育を受けた者に特有の、どこか優越的なイントネーションを伴ったオクソニアンな発音で話した。」

🎭 実在の例・イメージしやすい人物

歴代の英国首相(例:ハロルド・マクミラン、デイヴィッド・キャメロン)

有名な俳優(ローレンス・オリヴィエ、ヒュー・グラント ※演技上で採用することも)

🇯🇵 日本語での自然な訳し方:

原語

日本語訳の例

Oxonian accent

オックスフォード訛り、オックスフォード式の英語

Oxonian intonation

オックスフォード調の話し方/抑揚

全体表現

「いかにもオックスフォード大学出身者らしい、洗練された話し方」

「上品で知的なイギリス英語」など ↩︎ - 『ベンソン殺人事件(The Benson Murder Case)』は、アメリカの作家 S.S.ヴァン・ダイン(S. S. Van Dine)によって書かれた、**ファイロ・ヴァンス・シリーズの第1作(1926年発表)**です。以下に概要を紹介します。

📘 基本情報

項目

内容

原題

The Benson Murder Case

発表

1926年(アメリカ)

探偵

ファイロ・ヴァンス(Philo Vance)

語り手

S.S.ヴァン・ダイン(ヴァンスの顧問弁護士)

舞台

ニューヨーク、1920年代

🧩 あらすじ(ネタバレなし)

ウォール街で名の知られた投資家 アルジャーノン・ベンソン が、自宅の書斎で射殺体で発見される。現場は密室に近く、警察は複数の容疑者を調査するが、事件の背後にある心理や動機には踏み込めない。

そこでヴァンスが、文化的教養と心理的洞察、論理的分析を武器に捜査に加わり、警察とは異なる視点から事件の本質をあぶり出していく。

🧠 特徴と魅力

ヴァンスの初登場作品として、彼の人物像(皮肉屋・芸術愛好家・論理の達人)が確立される。

古典的な「密室もの」や「犯人当て」の構造を持ちつつ、心理学・芸術・文学的引用がちりばめられている。

当時のアメリカ社会(上流階級・金融界)を背景に、論理と美学を融合させた探偵小説。

🧾 備考

物語は語り手(S.S.ヴァン・ダイン)によって構成され、ヴァンスの優雅で知的な推理を読者に伝える。

同作は、エラリー・クイーンやカーター・ディクスンよりも前の世代に位置づけられ、アメリカ本格派探偵小説の礎とされる。

🎥 映画化

1929年にウィリアム・パウエル主演で映画化されている(サイレントからトーキーに移行する時期)。

↩︎ - 『カナリア殺人事件(The Canary Murder Case)』は、アメリカの作家 S.S.ヴァン・ダイン(S. S. Van Dine)による**ファイロ・ヴァンス・シリーズの第2作(1927年発表)**です。シリーズ中でも特に人気が高く、複雑な人間関係と心理的動機が絡む本格推理小説です。

📘 基本情報

項目

内容

原題

The Canary Murder Case

発表年

1927年

探偵

ファイロ・ヴァンス(Philo Vance)

舞台

ニューヨーク

語り手

S.S.ヴァン・ダイン(弁護士・友人)

🧩 あらすじ(ネタバレなし)

ナイトクラブで人気の若い踊り子・マーガレット・オデル(愛称:カナリア)が、自宅のアパートで絞殺体となって発見される。

被害者は多くの男たちと関係を持っており、容疑者が複数にのぼる。事件はスキャンダルの様相を呈し、警察の捜査は難航。

そこで登場するのがファイロ・ヴァンス。

ヴァンスは、物的証拠だけでなく、人間心理や芸術的観察眼を駆使して真相に迫る。

🎭 タイトルの意味

被害者のニックネーム「カナリア」は、彼女の金髪と高い声の歌唱から来ている。

同時に「鳥かごのカナリア=閉じ込められた女性」という象徴性もあり、社会的・性的な束縛を象徴する暗喩でもある。

🧠 特徴と見どころ

容疑者は全員知識人、芸術家、社交界の人物であり、ヴァンスの教養が活かされる。

警察の捜査(ヒース軍曹・マーカム地方検事)との対比が明確で、ヴァンスの推理の優雅さが際立つ。

推理の核は「動機・タイムテーブル・心理の矛盾」にあり、読者への挑戦としての構造が強い。

🎥 映画化

1929年に映画化(主演:ウィリアム・パウエル)

※この映画はトーキー移行期に製作され、ファイロ・ヴァンス像の確立に貢献。

📝 一言解説

「社交界の花が殺された――名探偵は、美と欲望の迷路をどのように読み解くのか。」 ↩︎ - サミュエル・ピープス(Samuel Pepys, 1633–1703)

17世紀イングランドの公務員、海軍官僚、国会議員、そして何よりも日記作家として知られる人物です。

🧑🎓 基本情報

項目

内容

生年・没年

1633年2月23日 – 1703年5月26日

出身地

イングランド・ロンドン

職業

イングランド海軍省の高官、国会議員(MP)

著名な業績

**詳細な日記(The Diary of Samuel Pepys)**の執筆

📓 サミュエル・ピープスの日記

📆 執筆期間:1660年〜1669年

ピープスがまだ若き海軍省官僚だった時代。

彼は日記を当時の速記法(シェルトン式)で秘密裏に記録していた。

✍️ 内容の特徴:

政治:チャールズ2世の王政復古、イギリス海軍の内部事情

社会:ロンドン大火(1666)、**ペスト流行(1665)**の生々しい記録

私生活:浮気、夫婦喧嘩、健康問題など赤裸々な個人の葛藤

芸術・音楽・宗教:彼自身が大の音楽好きでもあり、劇場や宗教改革の記述も豊富

📚 歴史的意義:

近世ロンドンの庶民生活と上流階級の両方を記録した、稀有な一次資料。

19世紀になって日記が解読・出版されると、文学的価値・史料的価値が世界的に認められた。

🎼 ピープスの趣味と人物像

音楽愛好家:リュートや声楽の訓練も受けていた。

芸術や演劇を愛する文人肌ながら、役人としての能力も極めて高く、海軍制度改革に貢献。

欲望と理性の間で揺れる非常に人間味あふれる人物。

🏛️ 現代への影響

ケンブリッジ大学マグダレン・カレッジ図書館にピープスの日記原本が保存されている。

彼の日記は英文学の重要な古典であり、BBCやイギリスの歴史ドキュメンタリーでも頻繁に引用される。

🗣️ 評価

“The greatest diarist in the English language.”

—— 多くの歴史家・作家がピープスを「英語最大の日記作家」と称賛。 ↩︎ - “Juvenalian cynicism”(ユウェナリス風のシニシズム) は、英語圏の文学的な表現であり、皮肉や風刺の種類を特定の古典作家にたとえて形容する言い回しです。

✅ 分解して理解

語句

意味

Juvenalian

古代ローマの風刺詩人 ユウェナリス(Juvenal) にちなむ形容詞

cynicism

皮肉さ、冷笑的態度、懐疑的な見方

🎭 “Juvenalian” とは?

ユウェナリス(紀元1〜2世紀)はローマの風刺詩人で、

社会の腐敗・貴族の堕落・政治の欺瞞などを怒りと嘲りのこもった鋭い文体で糾弾したことで知られています。

彼の風刺は、しばしば厳しく、辛辣で、怒りを帯びており、道徳的な怒りが源泉となっている。

🧠 対比される表現:「Horatian satire」

種類

特徴

作家

Horatian satire

穏やかで軽妙、ユーモラスな皮肉

ホラティウス(Horace)

Juvenalian satire

辛辣で批判的、しばしば道徳的怒りを伴う

ユウェナリス(Juvenal)

🎯 “Juvenalian cynicism” の意味(自然な解釈):

「辛辣で鋭く、どこか怒りを孕んだ皮肉な態度」

「社会や人間の愚かさに対して冷徹かつ批判的な見方をもつ姿勢」

📚 『グリーン家殺人事件』での使われ方

文中では:

“Vance was… possessed of a perpetual Juvenalian cynicism…”

「ヴァンスは常にユウェナリス的な皮肉さを漂わせていた」

つまりこれは、彼の態度や話し方が知的で優雅でありつつ、同時に世の中や人間の在り様に対して冷笑的かつ観察者的であることを強調しています。

↩︎ - 「the old Criminal Courts Building on the corner of Franklin and Centre Streets(フランクリン通りとセンター通りの角にある旧刑事裁判所ビル)」

ニューヨーク市マンハッタンに実在した歴史的な裁判所ビルです。

解説:

場所:

アメリカ合衆国ニューヨーク州・マンハッタンのフランクリン通り(Franklin Street)とセンター通り(Centre Street)の交差点付近。現在のニューヨーク市刑事裁判所(New York City Criminal Court)やニューヨーク郡地方裁判所がある法曹街の一角です。

“old” とある理由:

この表現は、物語が書かれた当時(1920年代)においてすでに「旧式」あるいは「以前の裁判所としての役目を終えた」建物だったことを示しています。

作中(フィクション)ではこの建物に地方検事(District Attorney)の事務所が入っており、重要な事情聴取や取り調べの舞台となります。

文学的背景:

この場所は、S.S. ヴァン・ダインの「ファイロ・ヴァンス」シリーズの多くで、事件の捜査や法的判断の中枢拠点として登場します。現実とフィクションが交差することで、よりリアリティのある舞台設定となっているのです。

↩︎ - 以下に「gang(ギャング)」と、その類似語(例:mafia, mob, syndicate, cartel, crew など)との違いを解説します。これらはいずれも「集団」「組織」を意味しますが、用法や背景、ニュアンスが異なります。

✅ 1. gang(ギャング)

語義:非合法・暴力的な活動に従事する比較的小規模な集団。

構成:しばしば若者やストリートに根ざしたグループ。

活動:麻薬取引、強盗、恐喝、抗争など。

地域性:都市部の「ストリート・ギャング」が代表的(例:Bloods, Crips)。

特徴:忠誠心・縄張り意識が強く、服装や色で所属を示すことも。

✅ 2. mafia(マフィア)

語義:イタリア起源の秘密結社的犯罪組織。

構成:血縁・地縁・地域ネットワークに基づいた厳格な階層構造。

活動:殺人、恐喝、賭博、麻薬、汚職など。合法的企業にも浸透。

地域性:イタリア(特にシチリア)、アメリカ(イタリア系移民)など。

使用例:The Sicilian Mafia, Cosa Nostra, American Mafia

📌 “mafia” はしばしば比喩的に「閉鎖的で利権を握る集団」を指す場合もある(例:「media mafia」)。

✅ 3. mob(モブ)

語義①:暴徒(一般的な大衆の怒れる集団)。

語義②:アメリカで「マフィア」の俗称(例:”The Mob”)。

構成:語義②ではマフィア同様、階層的で組織化されている。

ニュアンス:やや口語的・曖昧な言葉で、犯罪的ニュアンスが強い。

🗣「mobster」は「マフィアの一員」という意味のスラング。

✅ 4. syndicate(シンジケート)

語義:共同で行動する組織、特に犯罪における「企業的な連合体」。

構成:複数のギャングやマフィアの「連携体」。

活動:麻薬、密輸、金融犯罪など。国際的な規模を持つことも。

ニュアンス:「協同企業体」のようなイメージで、冷酷で組織的。

例:The Crime Syndicate of America

✅ 5. cartel(カルテル)

語義:元は「企業の価格協定」などを指すが、犯罪では麻薬密売組織。

構成:複数の麻薬組織・ギャングの大規模連合。

活動:麻薬栽培、製造、密輸、マネーロンダリング。

地域性:メキシコ、コロンビアなど。

例:Sinaloa Cartel, Medellín Cartel

✅ 6. crew(クルー)

語義:比較的小規模で緩やかに結びついたグループ。

構成:音楽、スケート、アート、ギャングなどの文脈で使用。

活動:犯罪もあれば、合法のチーム活動も(例:rap crew)。

ニュアンス:「仲間」「チーム」の砕けた表現。犯罪色は薄め。

↩︎ - Stuyvesant Club(スタイヴサント・クラブ)は、S.S.ヴァン・ダインの推理小説シリーズに登場する架空の紳士クラブであり、主人公ファイロ・ヴァンスと地方検事ジョン・F.-X.・マーカムがたびたび会談する場所として描かれます。

✅ 概要

項目

内容

名称

Stuyvesant Club(スタイヴサント・クラブ)

種別

架空の高級紳士クラブ

登場作品

『グリーン家殺人事件(The Greene Murder Case)』ほか

主な利用者

ファイロ・ヴァンス、マーカム検事

特徴

木張りの内装、ラウンジ、暖炉、酒類の提供など、格式ある静謐な空間

モデル

現実のニューヨークのKnickerbocker ClubやUnion Clubなどと類似

✅ 作中での使われ方

ヴァンスとマーカムが事件前夜に重要な話し合いを行う場として使われる。

静かでプライバシーが保たれた環境は、論理的な議論や推理の展開に適している。

ヴァンスがブランデーグラス片手に皮肉を交えた理論を展開する描写が頻出。

✅ 名前の由来

「Stuyvesant」は、**ピーター・スタイヴサント(Peter Stuyvesant)**という17世紀のオランダ系ニューネーデルラント植民地総督にちなむ名前。

ニューヨークの歴史的な地名(例:Stuyvesant Town)や人物名としてよく使われており、格式や由緒を感じさせる語感がある。

↩︎ - 「ダウンタウン(downtown)」は、英語圏の都市において特に重要な意味を持つ言葉で、文脈に応じて以下のように訳・理解されます。

✅ 一般的な意味

用語

日本語訳

説明

downtown

都心部、中心街

商業、行政、ビジネスの中心となる地区。高層ビル・官公庁・銀行などが集中

対義語

uptown(住宅街・郊外)

ダウンタウンに対して、より北側や住宅中心のエリアを指すことが多い

✅ ニューヨーク市での意味(ファイロ・ヴァンス作品の背景)

ニューヨークでは、「ダウンタウン」はおおよそ以下のような地域を指します:

マンハッタン島の南部エリア

例:ウォール街、シビック・センター(City Hall周辺)、チャイナタウン、刑事裁判所周辺など

➤ 作中の引用:

“we had risen early and driven downtown.”

(我々は朝早くに起きて、ダウンタウンへ車を走らせた。)

これは、「刑事裁判所(Criminal Courts Building)」がある**ロウアー・マンハッタン(Lower Manhattan)**へ向かったことを意味します。

✅ 文脈別訳例:

文脈

適切な訳

警察署・裁判所へ向かう場合

ダウンタウン(司法街)

買い物・ビジネスの話題の場合

商業地区/都心

日常会話(例:go downtown)

街の中心部に行く/都心へ出かける

✅ 日本語訳例(ヴァンス作品において):

“driven downtown” →「ダウンタウンへ車を走らせた」

“downtown office” →「都心の事務所/本庁舎」

↩︎ - トゥームズ拘置所(The Tombs)は、ニューヨーク市マンハッタンに実在した拘置所であり、19世紀から20世紀初頭にかけて多くの刑事事件で言及される場所です。ファイロ・ヴァンス・シリーズでもしばしば登場します。

✅ 基本情報:

項目

内容

正式名称

Manhattan Detention Complex(旧称:The Tombs)

通称

The Tombs(ザ・トゥームズ)

所在地

ニューヨーク市、マンハッタン、Centre Street沿い

建設時期

最初の施設:1838年(エジプト風建築)

以降、何度か再建・改築

由来

石造りで重厚な墓のような外観から「Tombs(墓所)」と呼ばれるように

機能

留置場(拘置所)、未決拘禁者用の刑務所として機能

関連施設

隣接するCriminal Courts Building(刑事裁判所ビル)と地下で接続

✅ 文学作品・映画での登場:

『グリーン家殺人事件(The Greene Murder Case)』

他のハードボイルド小説、パルプ・フィクション作品

地方検事や警察による「容疑者の一時収監先」として登場

✅ ファイロ・ヴァンス作品での使われ方:

“when the sheriff had returned the prisoners to the Tombs…”

「保安官が被疑者たちをトゥームズ拘置所へ連れ戻したあとで……」

このように、容疑者の取り調べ後に送り返す場所として頻出します。

✅ ビジュアルの参考:

重厚な石造建築(初期はエジプト神殿風)

高い鉄格子と狭い窓

裁判所との物理的接続(囚人輸送用の地下通路)

↩︎ - 「ジャック・シェパード(Jack Sheppard)」は、18世紀イギリスで実在した有名な盗賊・脱獄犯であり、後世の文学や大衆文化において「義賊」や「アウトローの英雄」として語り継がれる伝説的人物です。

✅ 基本情報

項目

内容

本名

John “Jack” Sheppard(ジャック・シェパード)

生没年

1702年 – 1724年(22歳で処刑)

出身

イングランド、ロンドン

職業(表向き)

大工の徒弟

実態

泥棒、空き巣、脱獄の名人

処刑場所

タイバーン(Tyburn)の絞首台(現在のロンドン西部)

✅ なぜ有名なのか?

➤ 脱獄の達人

たった21歳で4回脱獄に成功

最後はロンドン塔のように厳重な「ニュープリズン」からの脱走未遂

大衆からは知恵と勇気あるアウトローとして人気を博した

➤ 処刑時の大混雑

絞首刑の見物人は2万人以上に達したとされる

ロンドン市民の多くが彼を「民衆の英雄」として称賛した

✅ 文学と文化への影響

メディア

作品例

小説

ウィリアム・ハリソン・エインズワースの『Jack Sheppard』(1839年)

演劇・戯曲

ヴィクトリア時代に多くの舞台化

比喩・スラング

「Jack Sheppard」は、泥棒や脱獄犯の代名詞的存在に

類似キャラ

後世の「ロビン・フッド」や「ルパン」の原型的存在として扱われることも

✅ ファイロ・ヴァンス作品での用例

“those two Jack Sheppards are quite sincere…”

(あのジャック・シェパードもどきの二人組は、どうも本気で言ってるようだ)

この表現は、**「ならず者の常習犯」「生まれついての犯罪者」**という皮肉や風刺を込めた使い方です。ヴァンス特有の皮肉な比喩です。

↩︎ - 「ギャロウズ・バード(gallows-bird)」とは、英語の比喩的な表現で、以下のような意味を持ちます:

✅ 意味

gallows-bird

「絞首台にふさわしい人間」「生まれながらの犯罪者」「いずれ絞首刑になるような人物」

✅ 語源の構造

語句

意味

gallows

絞首台(首吊り刑を行う台)

bird

鳥(ここでは比喩的に「人物」)

「gallows に向かって飛んでいく鳥」=**「やがて絞首台に送られる運命の者」**という発想から生まれた表現です。

✅ 日本語での訳例

英語表現

日本語訳例

He’s a gallows-bird.

あいつは絞首台行きの人間だ。

Those two are obvious gallows-birds.

あの二人はまさに首吊りに値する連中だ。

✅ 『グリーン家殺人事件』での用例

“They’re obvious gallows-birds—born for the gibbet…”

「あいつらは明らかにギャロウズ・バードさ――首吊りのために生まれてきたようなもんだ。」

ここでのファイロ・ヴァンスの発言は、

「たとえ今回の事件の犯人でなくとも、生来の犯罪者であり、どのみち刑に処される運命だ」といった冷笑的な評価を表しています。

✅ 類似表現・比較

表現

意味・ニュアンス

gallows-bird

絞首刑になるような人、どうしようもない犯罪者

jailbird

刑務所の常連、何度も服役している者

cutthroat

残忍な殺人者、冷酷なならず者

blackguard

卑劣漢、ならず者(やや古風)

↩︎ - 「ulster(アルスター)」とは、19世紀から20世紀初頭にかけて紳士たちが着用した重厚で防寒性の高い外套(オーバーコート)のことです。特にイギリスやアイルランド発祥の伝統的スタイルのコートを指します。

✅ 基本定義

項目

内容

英語表記

ulster

日本語訳

アルスター・コート/アルスター外套

種類

ロング丈のゆったりした防寒用外套

特徴

ダブルブレスト(前合わせが二重)、厚手ウール、肩当て、バックベルトなど

性別

主に男性用(ただし後に女性用も登場)

時代

19世紀中期〜20世紀前半に流行

✅ 語源と地名の関係

Ulster(アルスター)は元々アイルランド北部の地名・州名です。

アルスター地方で作られたウール製の上質なコートが語源とされます。

✅ 文学での使用例

➤ ファイロ・ヴァンス(『グリーン家殺人事件』):

“Vance rose lazily and reached for his ulster.”

「ヴァンスはゆったりと立ち上がり、オーバーコートに手を伸ばした。」

これは寒い日(11月のニューヨーク)に外出する際の典型的な描写であり、ヴァンスの上流階級的な装いと落ち着いた所作を表しています。

✅ 有名な使用例

キャラクター

コートとの関係

シャーロック・ホームズ

映画や挿絵でしばしばアルスター・コート姿で描かれる

ヴァンス

落ち着いた紳士の風格を示すために着用

✅ 見た目の特徴

厚手で丈が長く、主にウール素材

肩のケープ状の覆い(ストームショルダー)

冬場の英国紳士・探偵がよく羽織るクラシックな外套スタイル

↩︎ - 「pogrom(ポグロム)」とは、本来は特定の民族・宗教集団(特にユダヤ人)に対する暴力的な襲撃・虐殺・略奪行為を指す言葉です。

✅ 語義と語源

項目

内容

英語表記

pogrom

語源

ロシア語「погром(ポグローム)」=「破壊、暴動」

初出

19世紀ロシア帝国でのユダヤ人迫害事件を指して使用

定義

政府の黙認・無反応のもとで行われる、組織的・集団的暴力

主な対象

歴史的には主にユダヤ人が標的

✅ 英語での一般的定義(例:Oxford)

Pogrom: An organized massacre or persecution of a particular ethnic group, especially Jews.

✅ 歴史的文脈での使用例

年代

事件名

地域

1881–1884年

ロシア帝国下のポグロム

キエフ、オデッサなど

1903年

キシニョフ・ポグロム

モルダヴィア(現モルドバ)

1941年

ヤシ・ポグロム

ルーマニア

✅ ヴァンスの使い方(風刺・皮肉)

“the headlines about a pogrom at the old Greene mansion last night…”

ここでの「pogrom」は、本来の意味ではない特殊な使い方です。

➤ ヴァンスの皮肉的用法:

「グリーン家での夜間の発砲事件や混乱」を、あえて「ポグロム」と呼んでいる

= まるで暴徒が家に襲いかかったかのような、新聞の大げさな報道を風刺している

✅ 訳例(意訳):

「昨夜グリーン家で起きた“大虐殺騒ぎ”を、今朝の新聞が一面トップに踊らせていたが――」

✅ まとめ:文脈により意味が変わる

用法

意味

歴史・社会用語

特定民族への襲撃・略奪(特にユダヤ人)

ヴァンスの用法

家宅侵入・銃撃騒ぎを過剰に表現(=新聞批判)

ご希望であれば、「pogrom」という語の文学的比喩使用の事例や、日本語訳の工夫についても解説可能です。

↩︎ - 「to his Maker」は、英語の表現で「彼の創造主のもとへ」という意味です。つまり 「亡くなった」「死んだ」 という婉曲表現(遠回しな言い方)です。

解説:

Maker は「創造主」「神」を意味します(多くの場合、キリスト教的な文脈)。

go to one’s Maker で「死ぬ」「天に召される」という意味になります。

例文での意味:

“Yes, old Tobias died about twelve years ago. But his wife is still living, though she’s a helpless paralytic.”

“Yes, old Tobias has gone to his Maker.”

→ 「ああ、トバイアス爺さんは12年前に亡くなった。彼の妻はまだ生きてるが、まったく体が動かない。」

ここでは 「has gone to his Maker」=「亡くなった」 です。

必要があれば、この表現の他の言い換え(例えば “passed away”, “kicked the bucket”, など)も紹介できます。

↩︎ - 英語の文章における句読記号(punctuation)の役割と使い方を、日本語と比較しながら、以下のようにわかりやすくまとめます:

✅ 1. ピリオド(Period / .)

📌 意味:文の終わりを示す。日本語の「。」に相当。

例:She went to the store.

→ 彼女は店に行った。

✅ 2. カンマ(Comma / ,)

📌 意味:

語・句・節の区切りに使う。

「、」の役割に近いが、日本語より使用頻度が高い。

🔹 主な使い方:

並列(リスト):apples, oranges, and bananas

接続詞の前(but, and):He was tired, but he kept going.

挿入句:My sister, who lives in Paris, is visiting.

導入句の後:After the movie, we had dinner.

✅ 3. コロン(Colon / :)

📌 意味:説明・具体例・リストの導入。「つまり」「次のように」に近い。

例:He has three goals: to study, to work, and to travel.

→ 彼には3つの目標がある。すなわち、勉強、仕事、旅行だ。

✅ 4. セミコロン(Semicolon / ;)

📌 意味:2つの独立した文を「ゆるくつなぐ」。「。以上、しかし、以下未満」の関係。

例:She was very tired; however, she finished the job.

→ とても疲れていた。しかし、仕事は終わらせた。

コロンが「続きはこれです!」と導くのに対し、セミコロンは「文として独立してるけど、つながりあるよ」という意味。

✅ 5. ダッシュ(Dash / —)

📌 意味:補足・強調・話題の転換。日本語の「――」「〜して――そのあと…」のような。

例:He opened the door — and found nobody there.

→ 彼がドアを開けると――そこには誰もいなかった。

ハイフン(‐)とは異なる。文中の思考の一時中断や補足説明に使われる。

✅ 6. エリプシス(Ellipsis / …)

📌 意味:言葉の省略、思考の中断、余韻。日本語の「……」と同様。

例:I thought I knew him… but I was wrong.

→ 彼のことをわかっていたつもりだった……でも違った。

🔁 補足比較表(日本語と英語)

英語の記号

日本語での感覚

主な用途

.(ピリオド)

。

文の終わり

,(カンマ)

、

語句の区切り、挿入句、列挙

:(コロン)

:、つまり

説明、列挙の導入

;(セミコロン)

。と、だがの中間

文の接続(意味の近い独立文)

—(ダッシュ)

――

強調、補足、話題の転換

…(エリプシス)

……

思考の中断、省略、余韻

必要であれば、各記号の「使いすぎによる印象の違い」や「フォーマル vs カジュアルの違い」もまとめます。ご希望があればお知らせください。

↩︎